子どもの「外あそび」で、近視の予防・進行抑制につなげる

1.親世代より3割も外遊び時間が少ない現代の子ども

子どもが健康にすくすくと成長していくには、昔から言われているように、健康的な生活習慣とそのリズムを身につけ、維持することがとても大切です。しかし、現代の子どもは習い事などにとても忙しく、生活の夜型化、デジタルデバイスの利用時間の増加、日中の運動不足などによって、生活リズムが崩れているといわれます。

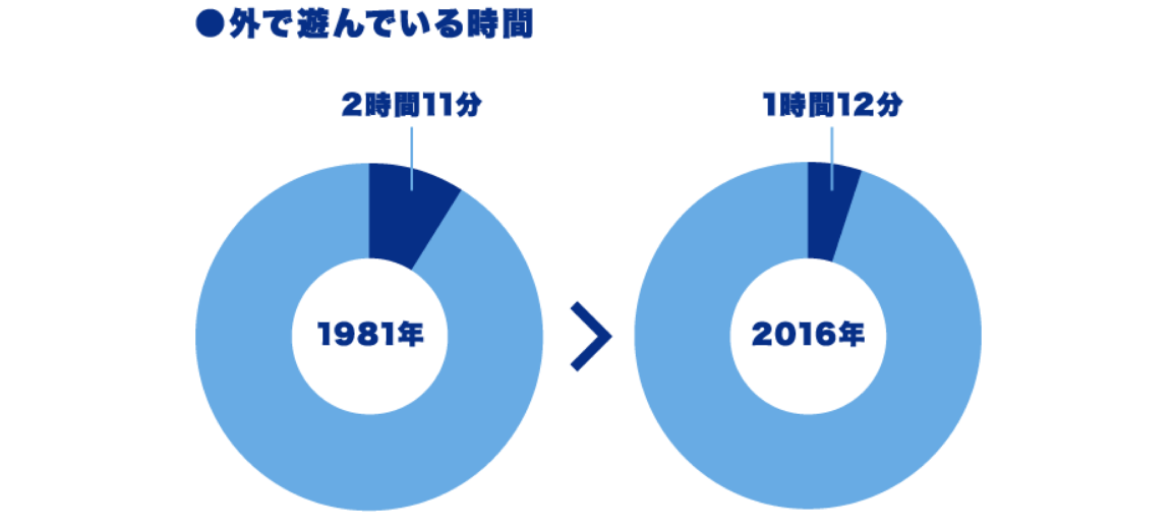

生活リズムの崩れは、自律神経の機能を低下させ、学力低下、体力低下、体調不良、情緒不安定を引き起こしかねません。しかし、「外あそび」が、この子どもの乱れた生活リズムを改善するのに、極めて有効であることが研究で示されています1)。一方、近年、子どもの外あそび時間は減少しており、多くの子どもの親世代が子どもだった約40年前に比べて、今の子どもの外遊び時間は3割以上も減少したことが明らかになりました2)。

さらに、2020年の新型コロナウイルス感染症の発生にともなって、子どもたちにとって成長期にあたる重要な時期、子どもの外出が自粛され、2020年の調査では、小中学生の外あそび時間が2019年に比べ4割も短くなりました3) 。ステイホームによる体力の低下やケガの増加、オンライン化にともなうデジタルデバイス利用の長時間化の傾向が加速しています。こうしたネガティブな影響を最小限に抑えるため、新しい生活様式を取り入れながら、同時に、外あそびや屋外活動を推進することの重要性がますますクローズアップされています。

2.「子どもの健全な成長のための外あそびを推進する会」が発足

生活環境の変化や、テクノロジーの浸透によって、多くの子どもたちにとって、日常的な外あそび体験の確保が難しくなっている現状を受けて、子どもたちにとっての外あそびの重要性がますます意識されはじめました。加えて、少子化の進む日本において、子どもたちの成長を地域・社会全体でどのように支えていくかは重要な課題です。外あそびは、身体的・社会的・知的・精神的・情緒的な成長に重要な役割を果たし、健全・健康な発育に加え、社会の未来に貢献する、自立した人間形成に貢献するもので、政策的な推進が急務となっています。

そこで、子どもの健全な発育に寄与する外あそびの重要な効能に注目し、日本のすべての子どもたちが、身近な環境で外あそびができるよう、国や地方自治体への働きかけや、調査・啓発活動を行う任意団体、「子どもの健全な成長のための外あそびを推進する会」(代表:早稲田大学人間科学学術院 前橋明教授)が2020年10月に発足しました。

この外あそび推進の会は、外あそびが子どもの心身、脳の発達に果たす重要な役割や、外あそび推進の課題、その対策となる自治体、民間団体の先進事例について検討・議論をふまえ、喫緊の課題に対し、国会議員、自治体、民間企業やNPO団体が一丸となって取り組む前例の少ない先進的な取り組みです。

3.外あそびの推進と近視の関係

「外であそぶこと」それ自体が、脳やからだや豊かな情緒をはぐくむため、子どもの健康な成長にかかせないものです。ジョンソン・エンド・ジョンソンも子どもを取り巻く環境を良いものにしていくべく、この活動に賛同しています。

特に最近、急速に課題とされてきている「子どもの近視」。文部科学省発表の学校保健統計4)によると、高校生の70%が視力が1.0未満の近視、45%が視力が0.3未満の強度近視です。小学校では、35%が近視、20%がすでに強度近視の状態にあり、たいへん由々しき事態です。

近年の研究で、早くから強度近視を発症すると、中高年になって失明に至る眼の病気になる可能性が非常に高いということが分かってきました。国際近視学会においても「近視は病気だ」との考え方が示されており、近視の抑制は今や日本だけでなく世界における課題になりつつあります5)。

近視の原因として、長時間近くを見つめ続ける近業作業の増加が近視の進行を促進しているといわれていますが、それ以外にも生活環境や遺伝など、いろいろな要素が複雑に絡み合っているため、原因の特定ができていません。したがって、残念ながら現在はまだ「近視」の治療薬や治療機器はなく、そのため、いかに近視にならないようにするかの「予防」、近視になっていかに「進行を抑制」するかが大変重要になってくるのです。

その中でも、近視の進行を抑制する可能性の高い取り組みとして「太陽の光を十分に浴びる」ことで効果が出るということが最近わかってきました。1,000ルクス以上の光を1日約2時間浴びることが近視を抑制するというのです。直射日光でなくとも、木陰の明るさ程度でもよいとされています6,7,8,9,10)。

太陽光が近視の進行を抑制する

これまで、近視は角膜や水晶体などによる屈折異常により起こると考えられていましたが、近年の研究では眼軸(角膜から網膜まで)の長さが変化する(眼球が前後に伸びる)ことで近視が起こるといわれています。

オーストラリア国立大学のイアン・モーガン教授によるヒヨコを使った実験11)で、明るい光を長時間浴びたヒヨコの眼球は暗い室内にいたヒヨコに比べ、眼軸の伸びが大幅に抑えられることを報告しています。光を浴びたヒヨコの目にはドーパミンという物質が検出され、これが眼球の伸びを抑える効果がありました。つまり、光を浴びたことにより近視の発症を抑えたと考えられます。

こうした研究結果に基づき、子どもの近視の進行について同様の悩みを抱えている国のうち、台湾、シンガポール、中国などでは、屋外での授業を義務化したり屋外活動を行うよう法律を定めており、それによって近視の子どもが減ってきたという実績が出始めています。

子どもの近視と外あそびには一見つながりがないように思われるかもしれません。子どもの視力が低下していても、親はあまり子どもの近視を意識せず、学力向上に関心が向かいがちです。しかし、外で遊んで太陽光を浴びることで近視を予防したり進行を抑制することができるのであれば、すぐにでも取り組むことができます。子どもを取り巻く環境そのものを見つめ、社会全体で子どもの健やかな成長を見守りたいものですね。

まとめ

近視かな?と思ったら…

近視を放置することのメリットはひとつもありません。「最近黒板が見づらい」「目の調子が悪い」などの症状を感じた場合、早急に眼科を受診しましょう。

1) 「 データでみる生活習慣の乱れ」小学校保健ニュースNo.972 付録 早稲田大学人間科学学術院 前橋 明教授

2) シチズンホールディングス「子どもの時間感覚」(2016年、回答者400人)

3) 近視予防フォーラム「新型コロナウイルスによって変化した子どもの生活実態」に関する調査(2020年)

4) 文部科学省「学校保健統計調査2019」

5) The 17th International Myopia Conference 2019

6) Jones, L. et al. 2007, ‘Parental History of Myopia, Sports and Outdoor Activities, and Future Myopia,’ Invest Ophthalmol Vis Sci;48(8):3524-32

7) Rose, K. et al. 2008, ‘Outdoor Activity Reduces the Prevalence of Myopia in Children,’ Ophthalmology;115(8):1279-85

8) Rose, K. et al. 2008, ‘Myopia, Lifestyle, and Schooling in Students of Chinese Ethnicity in Singapore and Sydney,’ Arch Ophthalmol ;126(4):527-30.

9) He, M et al. 2015, ‘Effect of Time Spent Outdoors at School on the Development of Myopia Among Children in China A Randomized Clinical Trial,’ JAMA 314(11):1142-1148

10) Wu, P. et al. 2013, ‘Outdoor Activity during Class Recess Reduces Myopia Onset and Progression in School Children,’ Ophthalmology Vol 120, Issue 5