若くても老眼?「スマホ老眼」とは?デジタル眼精疲労の原因や対策について医師が解説します

作成日:2024/11/13 更新日:2025/05/26

スマホ老眼とは

スマホ老眼とは、スマートフォンなどの画面を近距離で見続ける人に見られる症状で、スマートフォンから目を離して遠くを見つめると、すぐにピントが合わなくてぼやけて見えてしまうばかりか、時には近くのものもぼやけて見えるようになってしまう状態のことをいいます。ピント調節がうまくできないだけでなく、悪化すると眼精疲労や頭痛、肩こりのほか、全身の疲労を引き起こすこともあります。病名は、「調節緊張症」と呼ばれることもあります。「老眼」という言葉がつくと、中高年以降の人にだけ見られる症状?と思われがちですが、加齢により調節ができなくなる老眼とは原因が全く異なります。

目のピント合わせは、毛様体筋(もうようたいきん)という目の筋肉が収縮したり弛緩したりして、カメラのレンズと同じような役割をしている水晶体の厚みを調節します。スマホ老眼とは、この毛様体筋が緊張したままになることで、近くにピントが合った状態で元に戻りにくくなり、ピント調節がうまくできなくなるために見られる症状です。

老眼は、水晶体が硬くなることにより目の調節力(近くにピントを合わせる力)が低下した状態です。目の老化が原因なので、その状態がずっと続きます。一方、スマホ老眼は、加齢による老眼とは異なり、一時的にピントが合わなくなってぼやけて見えてしまう状態で、近年、スマートフォンの普及に伴い、20代や30代などの若い人でも症状を訴える人が急激に増えています。

デジタル眼精疲労とは

スマートフォンのほかにも、パソコンやタブレットなどのデジタル画面を長時間見続けていると、目が重い、目が痛い、目がかすむなど、目の疲れを感じることがあります。こうした目の疲れは、通常、睡眠を十分にとって目を休めることで改善します。ところが、休息や睡眠をとっても症状が改善せず、目の症状以外に、肩こり・首こり、頭痛、吐き気などの体の症状や、イライラ、抑うつ症状、不安感などの心の症状が現れることがあります。このような状態のことを、「眼精疲労」といいます1)。

デジタル眼精疲労とは、デジタル機器の長時間使用によって生じる眼精疲労のことです。最近、多様な情報機器(Visual Display Terminal:VDT)を使った作業が原因で起こるVDT症候群(画面の見すぎなどによって、目や心身にさまざまな不調をきたす健康障害)が問題になっており、健康への影響が懸念されています2。

デジタル眼精疲労の原因

デジタル眼精疲労の原因として、次のようなものが考えられます。

目の使い過ぎ

眼精疲労の主な原因は、目の使い過ぎです。パソコンやスマートフォンなどの画面を近い距離で見ているときは、ピント合わせをし続けています。この状態が長時間続くと、頭痛や目の痛みが起きることがあります。

屈折異常や調節異常

屈折異常(近視、遠視、乱視)や調節異常(老眼)が、眼鏡やコンタクトレンズで正しく矯正されていない場合、目が無理にピントを合わせようとするため、目の疲れのほか、首こり・肩こり、頭痛が起きやすくなります。

同じ姿勢での長時間の作業

長時間同じ姿勢でいると、筋肉疲労が起こります。そうすると、血行が悪くなり、首から肩、背中から腰にかけて凝りや痛みが生じやすくなります。

目の乾き(ドライアイ)

目が乾く原因としては、パソコンやスマートフォンの画面をじっと見ることでまばたきの回数が減少したり、エアコンの使用で室内が乾燥していたり、パソコンのディスプレイ画面の中心が目線より高い位置にあることなどが挙げられます。ディスプレイ画面が高い位置にあると目が乾いてしまうのは、目を上に向けるためにまぶたを大きく開くことになり、目の表面にある涙液が蒸発しやすくなるためです3)。

涙液には、目の乾燥を防いだり、角膜(黒目)へ栄養を補給したり、角膜や結膜(白目)についた汚れや細菌などを除去する、といった働きがあります。そのため、涙液が蒸発して目が乾燥すると、角膜や結膜がダメージを受け、目の疲れやゴロゴロ感、目の痛み、充血の原因になります。また、目の乾きによって見にくくもなります。

デジタルディスプレイのまぶしさ

画面がまぶしいと、多くの人はまぶしさを軽減するために自然と目を細めますが、長時間目を細めた状態を続けることは、目の疲労につながる可能性があります4)。また、まぶしさは精神的な不快感を引き起こすことに加えて、脳にも不快感をもたらすという研究結果5)があります。デジタルディスプレイから発せられる光のまぶしさは、目や心、脳にまで影響する可能性があるようです。

デジタル眼精疲労の対策

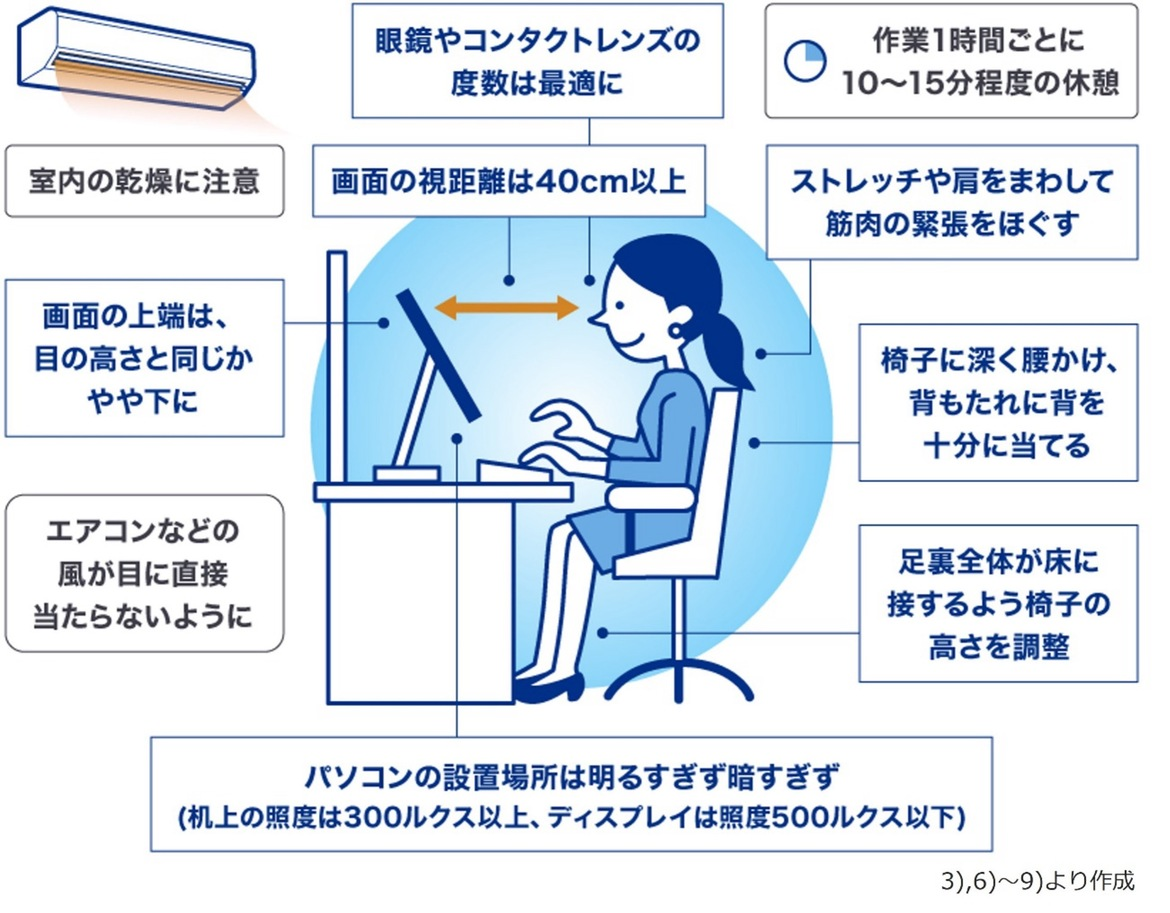

デジタル眼精疲労の対策として最も効果的なのは、パソコンやタブレット端末を使用しないことです。しかし、IT化が進んだ現代社会において、それは非常に困難です。そのため「情報機器ガイドライン」2)では、事業者に対し、作業環境や作業の管理などについて、細かな基準を定めています。また近年は、労働現場だけでなく、教育現場や家庭でもVDTを使った授業や作業が行われています。このため、このガイドラインに準じた予防や対策を行うことは、デジタル眼精疲労の対策につながると考えられます。

デジタル眼精疲労の予防には、適切な作業環境のもと、正しい姿勢で画面に向かい、こまめに休憩を取ることでかなりの効果が期待できます。休憩の際には、遠く(5〜6m先)を見たり、意識的にまばたきをしたり、適度な運動をして、首や肩の緊張をほぐしましょう。ホットタオルなどで目の周りを温めたり、症状に合った目薬を使用したりするのも効果的です。

また、屈折や調節の異常が原因となって眼精疲労が起きる場合があるため、老眼、近視、遠視、乱視がある人は、パソコンやスマートフォンといったデジタル機器の画面を見るのに適した度数の眼鏡やコンタクトレンズを装用しましょう。そして、疲れがひどい、見え方がおかしいなど、何か異常を感じたら、早めに医療機関を受診しましょう。

情報機器ガイドラインの内容を中心に、デジタル眼精疲労を予防するための作業環境と対策について簡単な図にまとめます。デジタル機器を用いて作業する際は、以下のことに気をつけると良いでしょう。

まとめ

近年、若者の間で、スマホ老眼と呼ばれる症状に悩む方が増えてきました。パソコンやスマートフォンといったデジタル機器は、日常生活に欠かせないものになっていますが、それに伴い眼精疲労の症状を訴える方も増加しています。デジタル機器の利用による目の疲れの原因を突き止め、対策を実践することで、目の疲れを蓄積しないようにすることが大切です。

※:スマホ老眼は疾患名ではありません。

<参考資料>

1) 公益財団法人 日本眼科学会:目の病気

https://www.nichigan.or.jp/public/disease/

2) 厚生労働省:情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000539604.pdf

3) Wolffsohn JS, et al.:Ocul Surf 28:213-252, 2023

4) Sheppard AL, et al.:BMJ Open Ophthalmol 3(1) :e000146, 2018

5) Handa T, et al:J Near Infrared Spectrosc 22(4):271-277, 2014.

6) 岩崎 明夫:産業保健21 2017.7(89):12-15, 2017

https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/pdf/89_12-15.pdf

7) 公益社団法人 日本眼科医会:目についての健康情報 パソコンと目

https://www.gankaikai.or.jp/health/42/

8) 医療情報科学研究所 編:「病気がみえる vol.12 眼科」 第1版 メディックメディア, 2019

9) 医療情報科学研究所 編:「職場の健康がみえる」 第1版 メディックメディア, 2019

監修

ひぐち眼科 院長

樋口 裕彦 先生

1985年北里大学医学部眼科学教室入局。

米国Environmental Health Center-Dallas留学、北里大学医学部眼科学教室非常勤講師などを経て、1999年武蔵野市吉祥寺にひぐち眼科を開業。

2004年移転し、現在に至る。医学博士。