老眼の検査方法について

眼科ではどのように診断するの?医師が解説いたします

作成日:2022/12/13 更新日:2025/06/19

老眼とは1)~4)

老眼(老視)とは、目のピント調節機能が衰えて、遠くがよく見える(矯正)状態のままでは近くにあるものが見えづらくなった状態です。遠くのものから近くのものにピントを合わせる力を調節力といい、調節力は若い人ほど強いのですが、この力は加齢とともに衰えてきます。老眼になると、スマートフォンや新聞などの細かい文字を読むときに、以前よりも目から離さないと見えにくいと感じることが増えてきます。また、遠くから近くへ、近くから遠くへと距離の違うものに視線を移したときに、ピント合わせに時間がかかるようになります。

近くが見えづらいのに無理をして見ようとすると、眼精疲労に陥り体調不良になることもあるので、遠近両用の眼鏡やコンタクトレンズで矯正し、目の負担を軽減することを検討してみるのが良いかもしれません。老眼の症状が現れたら、早めに眼科医に相談しましょう。

老眼の検査方法と診断1)~4)

自分では老眼だろうと思っても、白内障や緑内障など他の病気が隠れている場合があります。そのため眼科では、老眼が疑われる場合でも、他の病気が隠れていないか、異常がないかを調べるために、まずは基本的な目の検査を行います。そして、さまざまな検査結果から、最終的に「老眼」と診断します。

具体的には、自覚的屈折検査、視力検査、加入度数測定、眼圧検査、細隙灯(さいげきとう)顕微鏡検査のほか、必要に応じて眼底検査や視野検査が行われることがあります。

自覚的屈折検査

正視(遠くにピッタリ焦点が合っている状態)にするために必要な、レンズの種類や強さ、組み合わせを調べる検査です。この検査で、近視や遠視、乱視の有無などがわかります。

視力検査

視力検査は、眼科で行われるほか、運転免許の更新や人間ドック、学校などでも行われる検査で、裸眼で、あるいは矯正用のレンズ(眼鏡、コンタクトレンズ、あるいは検査用のレンズ)を装用した状態で、どこまで細かいものが見えるかを調べる検査です。日本では、通常、ランドルト環と呼ばれるアルファベットの「C」に似た記号が書かれた検査表を一定の距離から見て、環の切れ目の方向がどこまで細かく判別できるかどうかを調べます。

標準的な視力検査表では5m離れた距離から検査し、一番上の行のCマークが判別できれば視力は0.1以上あることになりますが、0.1が判別できない場合には、視力表と被検者との距離を短くして測定します。

加入度数測定

正視の状態で、近く(30cmが一般的)が見えるために追加する必要のあるレンズ度数を測定します。このレンズ度数を加入度数といい、遠くを見るための度数(遠用度数)と、近くを見るための度数(近用度数)の差に該当します。近視や遠視を矯正するコンタクトレンズの場合、レンズの中に1つしか度数がありませんが、老眼を矯正する遠近両用コンタクトレンズの場合、遠用度数も近用度数も1枚のレンズに含まれています。

加入度数は近くの見えにくさに応じて数種類(製品により異なる)から選択し、調整します。加入度数を上げると近くは見えやすくなりますが、度数を上げれば上げるほど、良好な見え方が得られるというわけではありません。そのため、自分に適した加入度数を眼科で調べてもらうことが必要です。加入度数が合っていないコンタクトレンズを装用していると、目が疲れたり、良く見えなかったりしてしまいます。

また、遠近両用眼鏡と遠近両用コンタクトレンズでは、度数が一致するとは限りません。現在使用している眼鏡と同じ度数で大丈夫と自己判断せず、必ず眼科で調べてもらうことが必要です。

眼圧検査

眼圧とは目の中の圧力のことです。眼圧が一定以上あることで、眼球はその形状を維持することが可能になります。眼圧は、目の中を満たしている液体(房水)の量によって変動します。健康な目では、房水が作られる量と目から流れ出ていく量のバランスが取れているため、眼圧は一定に保たれています。しかし、このバランスが崩れると眼圧が変化するため、眼圧検査の結果は、目の異常を知る重要な手がかりになります。

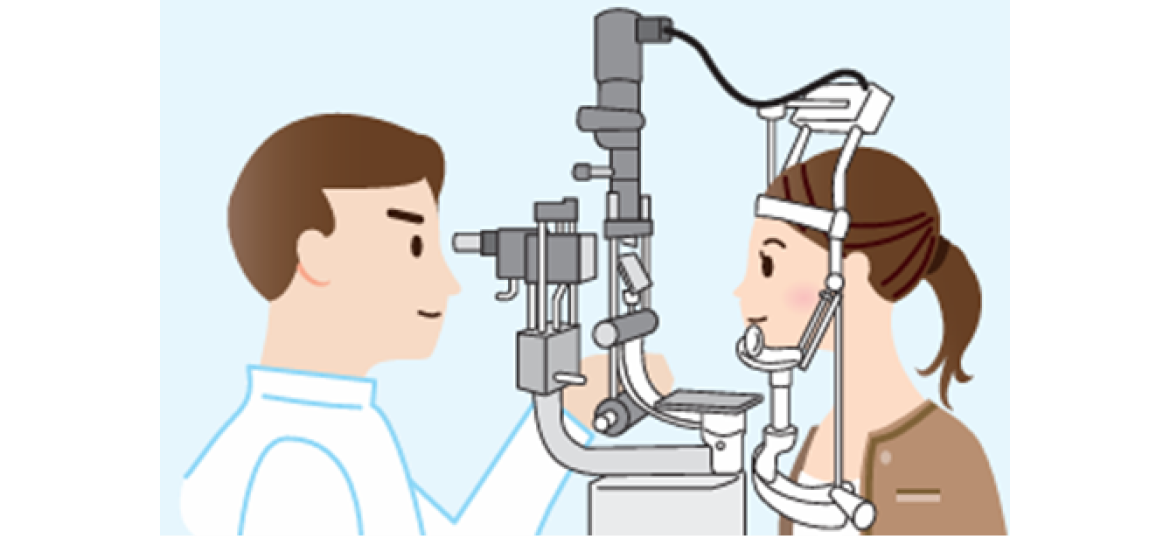

細隙灯顕微鏡検査

細隙灯(さいげきとう)顕微鏡と呼ばれる拡大鏡を使い、目を拡大して観察する検査です。この検査は、角膜表面から網膜までを広く観察できる、基本的かつ汎用性の高い検査です。

主には眼球の前方の観察に有用ですが、特殊なレンズを用いると眼底の観察も可能になります。また、フルオレセインと呼ばれる蛍光色素を用いると、涙に色がついて涙の状態が観察しやすくなります。目に傷があるとその部分が緑色を帯びた蛍光色に染まるため、傷の有無や程度を調べることもできます。

眼底検査

眼底検査とは、瞳孔から光を入れて目の奥(眼底)にある血管や網膜、視神経などの状態を観察する検査です。眼底の中心には網膜の中でも最も鋭敏で光に対する感度が高い細胞が集中する「黄斑部(おうはんぶ)」があり、そのすぐそばには、網膜が受け取った光を信号として脳に伝える視神経線維の束の出口である「視神経乳頭」があります。この検査を行うことで、緑内障、網膜色素変性、糖尿病網膜症、黄斑変性などの病気を早期に診断し、治療方針を決定したり、経時的変化を観察したりすることができます。

また眼底は、体の中で唯一血管を直接観察できる場所です。つまり、全身の健康状態を把握しやすい場所であるため、眼底検査は、高血圧、動脈硬化、糖尿病といった生活習慣病の発見にも有用であるといわれています。

一般的には、散瞳薬を点眼して散瞳(瞳孔を開かせる)させてから行いますが、健康診断などでは基本的に散瞳薬を用いない方法で検査します。

まとめ1)~4)

老眼の症状を感じたら、早めに眼科医による検査を受けましょう。近くが見えづらいのに何もしないで我慢していると、老眼に眼精疲労が重なって、体調不良になることもあります。老眼は、遠近両用の眼鏡やコンタクトレンズで矯正できるので、眼科できちんと検査を受けた上で、自分の目に合った処方をしてもらいましょう。

<参考資料>

1) 公益財団法人 日本眼科学会:目の病気 病名から調べる

https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=36

2) 公益社団法人 日本眼科医会:目についての健康情報 40代で始まる目の老化

https://www.gankaikai.or.jp/health/37/index.html

3) 安川 力 編:「図解でナットク! 即実践! めめ子と学ぶ 新・まるごと眼科入門」 第1版 メディカ出版, 2020

4) 医療情報科学研究所 編:「病気がみえる vol.12 眼科」 第1版 メディックメディア, 2019

監修

医療法人ハマノ眼科 理事長 兼 ハマノ眼科 ナンバ診療所 管理医師

濱野 保 先生

昭和49年神戸大学医学部卒業。英国Moorfields Eye Hospital・大阪大学医学部眼科助手などを経て、昭和58年ハマノ眼科開設。医学博士取得。

コンタクトレンズを探す