遠視とは?見え方の仕組みや原因を解説

作成日:2023/1/18 更新日:2024/11/13

遠視とは?屈折異常のしくみ

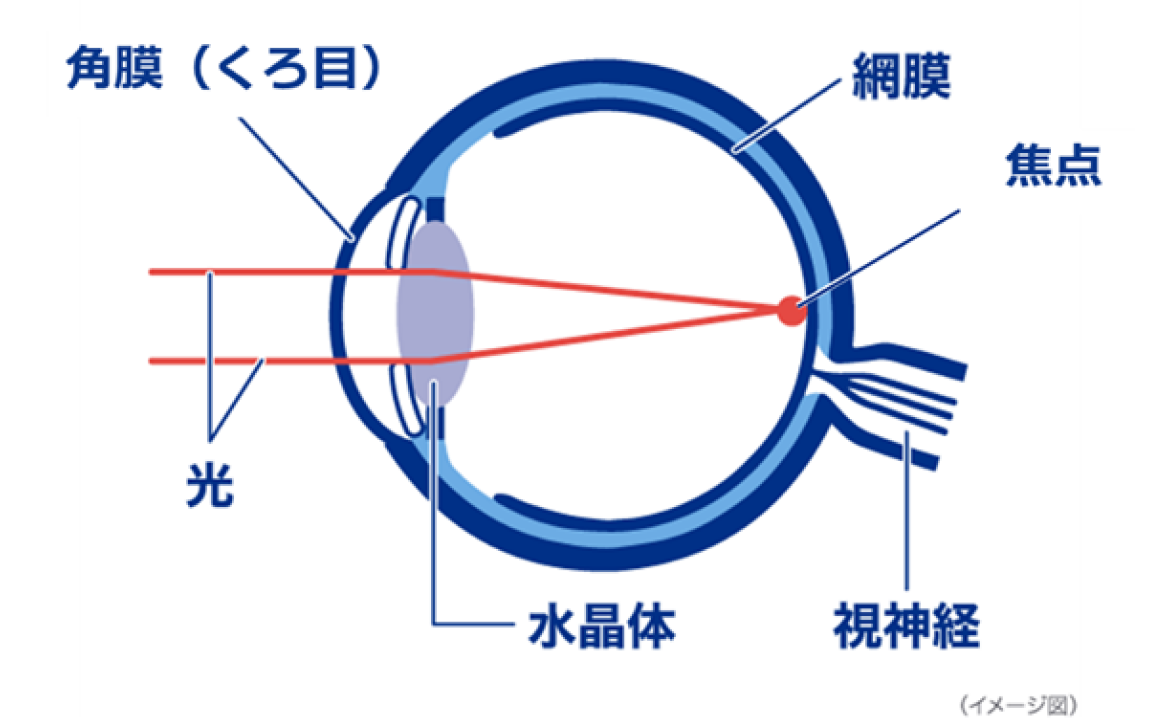

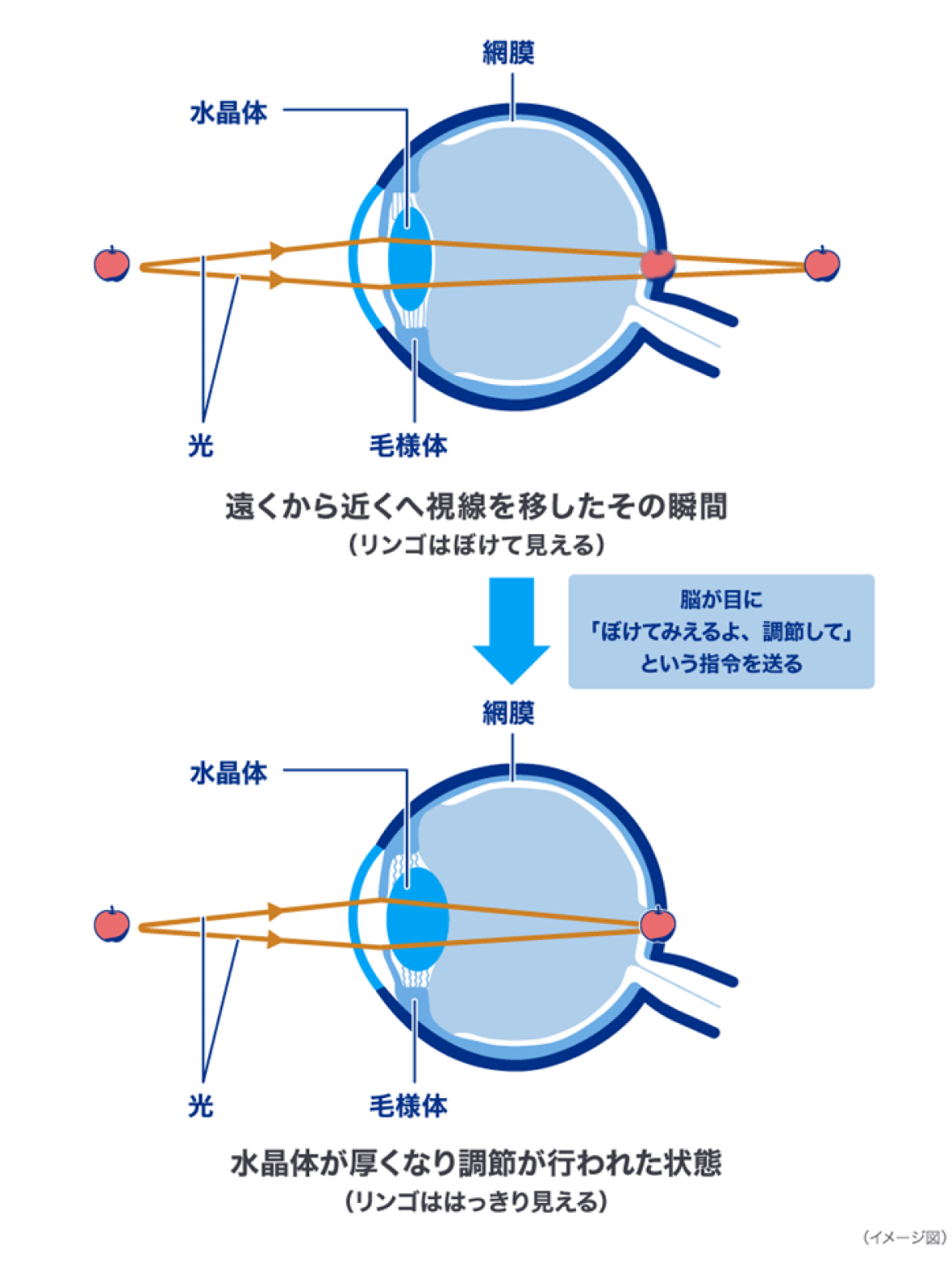

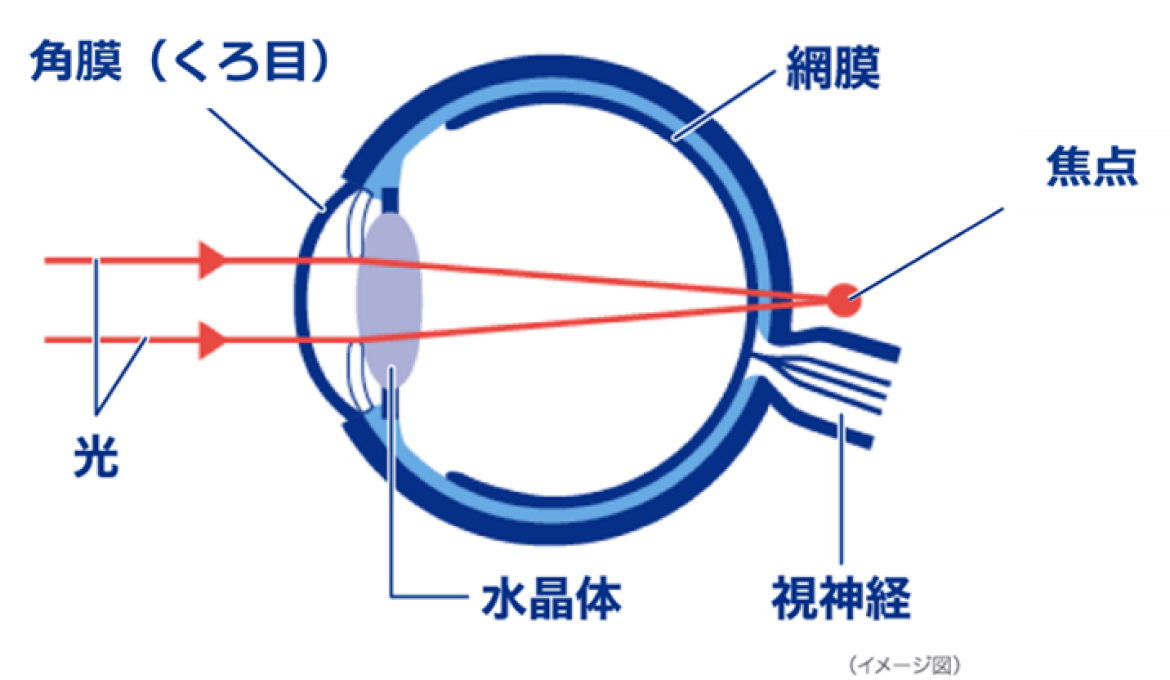

目の機能はしばしばカメラに例えられます。カメラのレンズに相当するのが、角膜(黒目)と水晶体、フィルムが網膜です。外から入ってきた光は、角膜と水晶体で曲げられて、網膜の上に焦点を結びます。

水晶体が厚みを増やして、屈折力(光を曲げる力)を強くすると、この焦点は前方(角膜側)へ移動します。これを調節と呼びます。

遠くのものを見たときに、この「調節」をすることなく網膜上に焦点が結ばれる状態のことを「正視」というのに対し、屈折力が強すぎたり弱すぎたりして、焦点が網膜からズレてしまう状態を「屈折異常」といいます。遠視とは、屈折異常のひとつで、調節をしていない状態では網膜より後ろで焦点があってしまう状態のことをいいます。軽度の場合は、目の調節が働き、焦点が網膜上へ移動し、よく見える状態をつくることができます。

遠視の種類は2つある

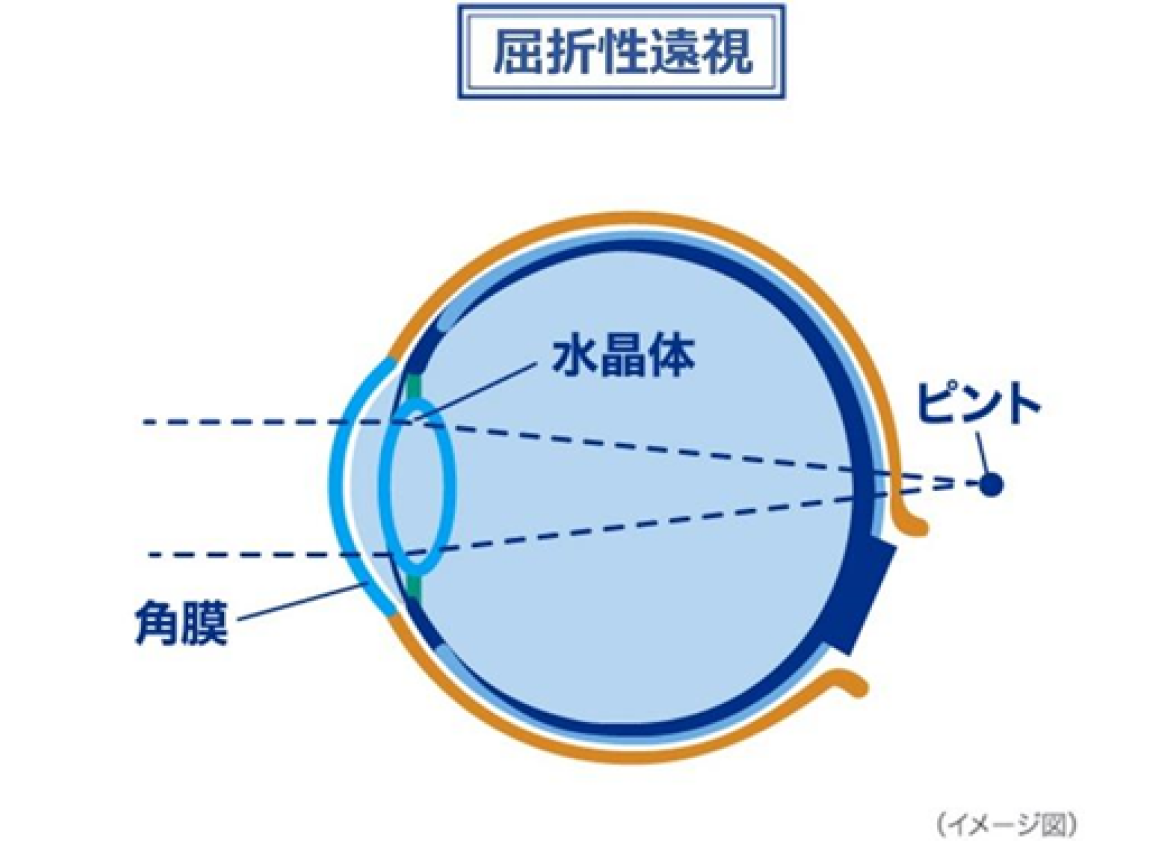

遠視には、「軸性遠視」と「屈折性遠視」という2種類があります。

- 軸性遠視:眼軸(がんじく:眼球の奥行のこと)が短いために起こる遠視のことです。

- 屈折性遠視:角膜や水晶体の屈折力(光を曲げる力)が弱いことにより起こる遠視です。

遠視がある方は、これら2種類の状態を両方とも持っている場合が多いです。

遠視の症状

程度によりますが、遠視は次のような症状を招く場合があります。

<大人の場合>

遠くも近くもクリアに見るために、常に調節をせねばならないため、目の疲れや、眼精疲労による肩こり、頭痛、吐き気などが起こることがあります。また、正視の状態に比べて、近くを見る時により多くの調節が必要になるため、老眼のような症状が早めに出る場合があります。

<子供の場合>

遠くも近くもクリアに見るために、常に調節をせねばならないのは大人と同じですが、遠視の程度により斜視になったり弱視になったりする可能性があります。この場合、できるだけ早い時期での治療(遠視を完全に矯正すること)が非常に重要になります。明らかに見えにくそうにしている場合はもちろん、目の向きが揃っていない気がする、物を見る時に頭を傾げたり顔を回したりする、片目をつぶって見る、など、気になる点があれば早めに眼科を受診しましょう。

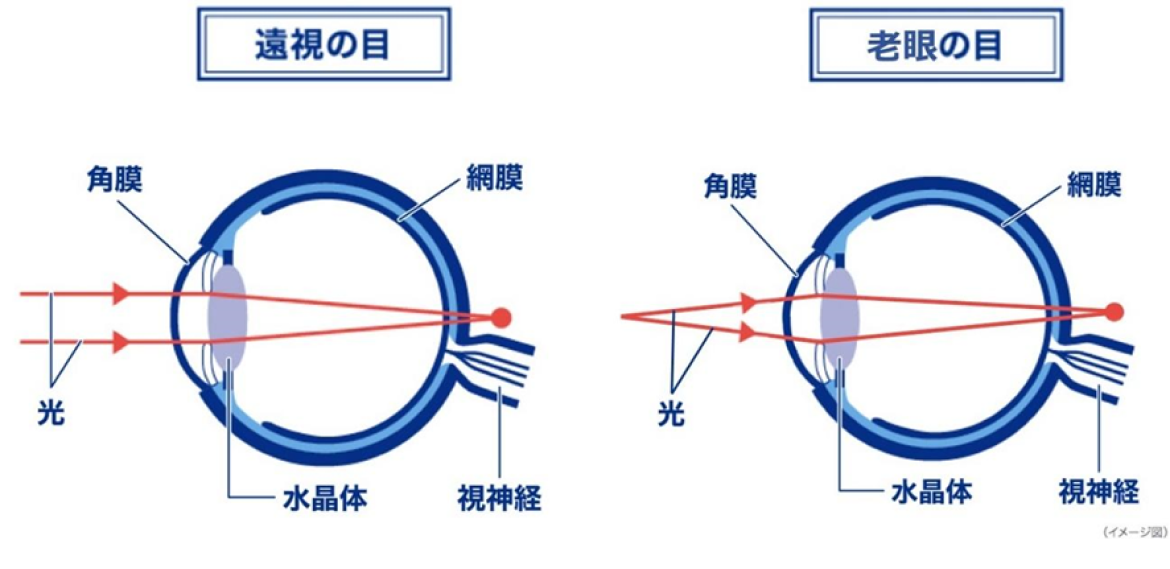

遠視と老眼の違いとは?

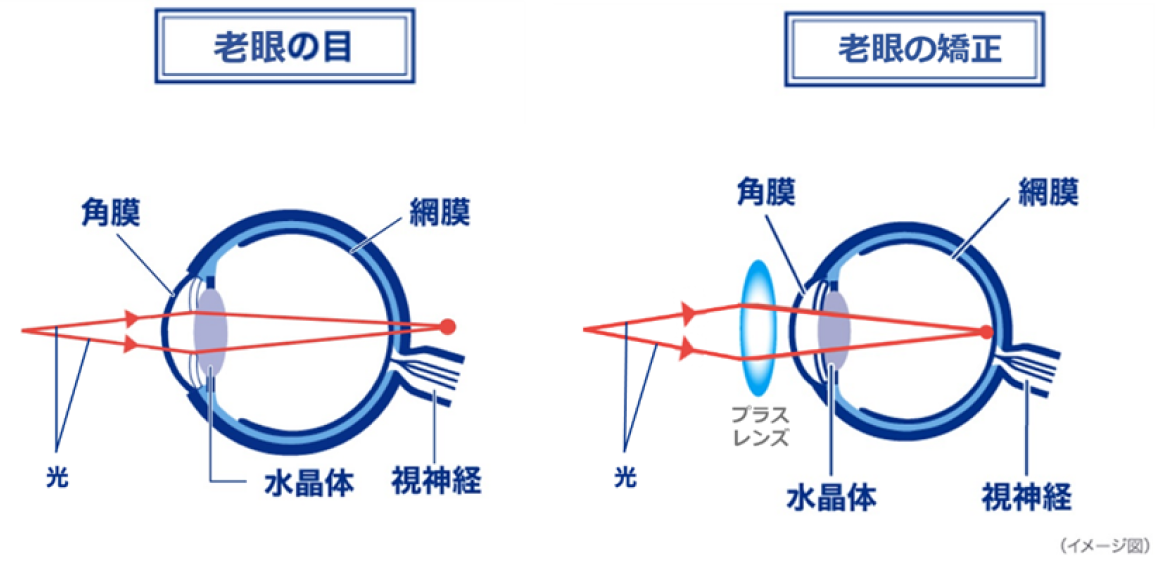

遠視を矯正するレンズの度数には「+」がついています。老眼を矯正するレンズ(老眼鏡など)の度数にもおなじ「+」がついています。このことから、遠視と老眼は混同されがちです。遠視は、「調節をしていない時に網膜上に焦点を結ばない」状態であり、老眼は、「調節をする力が弱くなるために網膜上に焦点を結ばない」状態です。

原因は異なるものの、結果として「焦点が網膜の後ろに結ばれる」状態になるのは同じなので、矯正に用いるレンズが同じなのです。「+」がついているレンズは「プラスレンズ」といい、光を集めるレンズです。このレンズを用いることで網膜の後ろにあった焦点が前方(網膜上)へ移動し、よく見える状態になるのです。

老眼は40歳頃から誰もが経験する症状です。近視の人はその年齢になっても「裸眼なら」近くが見えるので、老眼にならないと思われがちですが、「裸眼の状態でないと(遠くを見るための眼鏡やコンタクトレンズを外さないと)」見えないことからわかるように、近視の人も老眼になります。

関連記事

遠視によって起こる弱視とは?

「弱視」とは、医学的には「視力の発達が障害されておきた低視力」と定義されていて、屈折異常を眼鏡などで矯正しても視力が十分に得られない状態を指します。

子供の視覚は、おおむね生後3年間で大きく発達しますが、その後も8歳ぐらいまで発達が続きます。この間、視覚が正常に発達するには、目が適切な視覚刺激を受けることが必要で、十分な視覚刺激が受けられない状態が続くと、視覚の発達が妨げられ弱視になってしまうことがあります。

強度の遠視があると、調節力の強い子供の目であっても「どこもよく見えない」という状態になってしまうため、弱視の原因となります。早期に発見し、遠視をしっかり矯正することで「よく見える」状態を作ってあげることが、弱視の予防につながります。

遠視と斜視の関係

斜視とは、左右の目で視線が違う方向に向いている状態のことを言います。つまり、片方の目が正面を向いているのに、もう片方の目が内側や外側、上や下など、違う方向を向いている状態です。

様々な種類の斜視がありますが、中等度の遠視は「調節性内斜視」という斜視の原因になることがあります。私たちは近くのものを見るとき調節を働かせますが、この時同時に「輻輳(ふくそう:より目のこと)」が起こります。中等度の遠視があると、近くのものを見る時に必要な調節量が多く、それに伴い過剰な輻輳が生じ、内斜視(目が鼻側に寄ってしまう)の原因となるのです。

遠視の治療方法はあるの?

残念ながら、遠視を根本的に治療する方法はありません。日常生活に支障が出ている場合や、斜視・弱視などの症状が認められる場合には、眼鏡やコンタクトレンズによって、遠視を矯正することが一般的な対処法です。軽度の遠視では、「見え方は問題ないがどうも疲れる」という症状の場合もあります。

遠視を放置しておくと、眼精疲労を起こし、目以外の部位にも肩こりや頭痛といった不調が起きてくることがあります。さらに、年齢によっては手元がよく見えないことで、仕事や勉強に集中できないといった悪影響もあるでしょう。眼科でそのような症状の原因を確定してもらい、必要に応じて眼鏡やコンタクトレンズを処方してもらいましょう。

遠視の程度によりますが、子供の遠視は弱視や斜視につながる可能性があります。見にくそうにしている、片目をつぶって物を見る、などの様子に気づいた場合には、速やかに眼科を受診してください。

まとめ

遠視は「遠くがよく見える」目ではありません。常に調節をしていないと「どこも見えない」目です。程度によりますが、矯正せずに生活をしていると目に負担がかかることがあります。目が疲れやすい、人より早く老眼が来た気がする、など、心当たりがある方は眼科医に相談しましょう。