老眼とは?症状はいつから始まるかや矯正方法を医師が解説します

作成日:2024/11/13 更新日:2025/06/18

いろいろな距離の物が見える仕組み

私たちの目はどこか1カ所しかピントが合わないわけではなく、遠くから近くまで、いろいろな距離にある物を見ることができます。子どもの頃や、20代・30代くらいまでは、不思議に思うことさえないのですが、実はこれはとても複雑で精巧な、目と脳のなせる業なのです。まずはその仕組みを理解していきましょう。

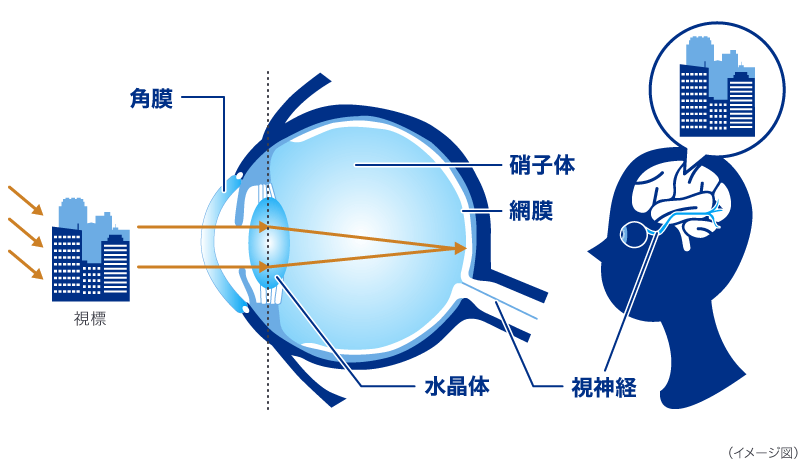

私たちの目は、見ようとしているもの[これを、視標(しひょう)といいます]が発している光を感知して、その情報を脳に送り、最終的には脳で物を見ています。見ている物が遠くにあるときは、視標からの光は平行な光線として目に達し、目の中できちんと屈折させて、正しく集束させて、網膜上に焦点が来ると、視標がはっきり見えるということになります。これが「遠くがよく見える」ときに目で起きていることです。

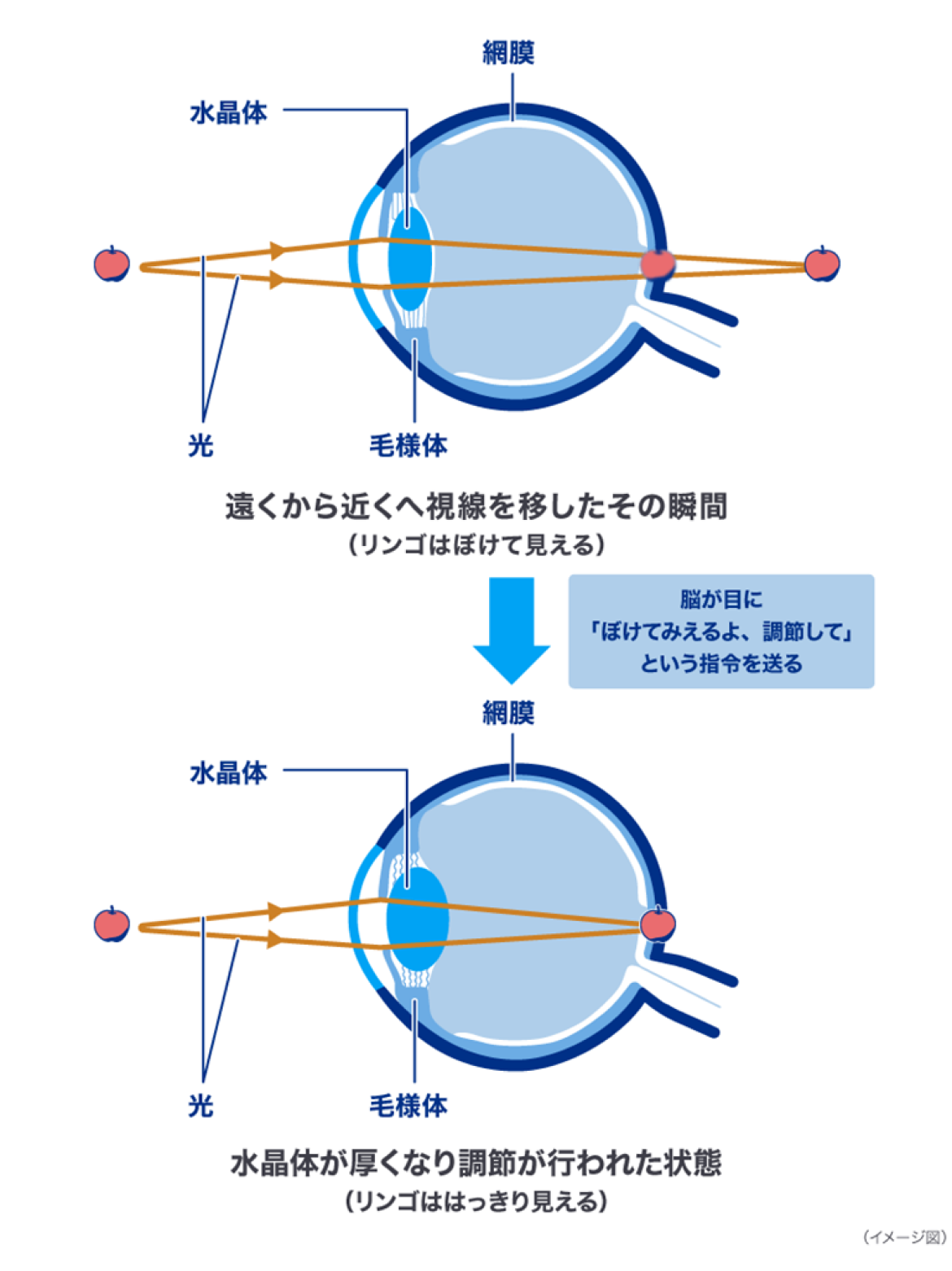

では、近くにある物を見てみましょう。視標が近くにあるときには、視標が放った光は四方八方へ広がる「拡散光」として目に入ってきます。この拡散光を、遠くを見ているときと同じ目の屈折力で光を集束させた場合、焦点は網膜の上に来なくなります。すると「近くにピントが合わない」状態になりますが、この状態を感知した脳が目に指令を送ります。目の毛様体(もうようたい)という部分にある筋肉は、脳からの指令を受けて、水晶体の厚みを増やすように作用します。水晶体の厚みが増すと、光は水晶体が薄い時よりも手前で集束するようになるため、網膜の後ろにあった焦点が網膜の上に来るようになるのです。これが「近くにピントが合う」ときに目で起きていることで、この目と脳の働きを「調節」と呼びます。

視標が近いところにあるほど、水晶体はより厚みを増してより光を手前で集束させないと焦点が網膜上に来ません。目と脳がその連携プレーにより、視標の距離に応じて水晶体の厚みを変化させることで、遠くから近くまでいろいろな距離が見える状態を創っているのです。

「老眼」とは?

視標が近いところにあるほど、水晶体はより厚みを増してより光を手前で収束させないと焦点が網膜の上に来ないことになります。つまり、より近いところを見るためにはより多くの調節が必要であるということになります。

では、どのくらい近いところまで見ることができるのでしょうか?

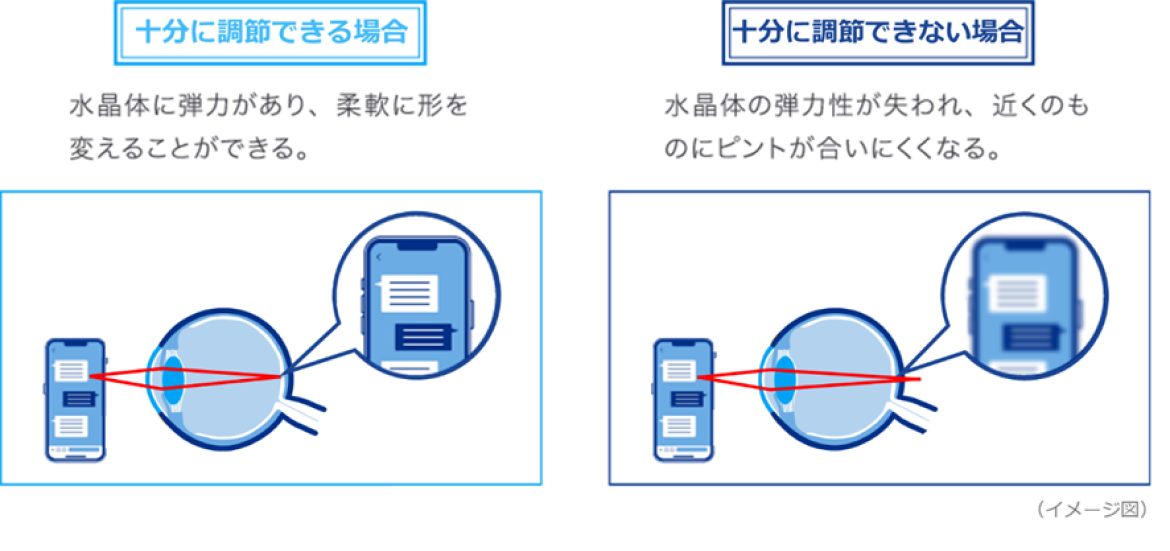

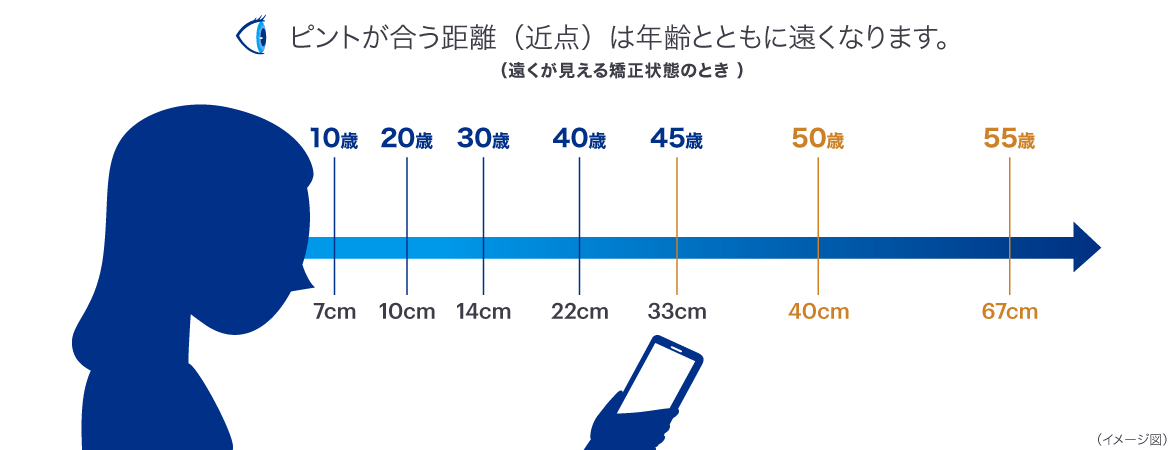

個人差はあるものの、水晶体は年齢とともに少しずつ硬くなり、厚くなりにくくなっていきます。その結果、調節する力(調節力)は10代から低下の一途をたどり、「遠くが見える(矯正)状態のときにピントを合わせることができる最も近い点:近点(きんてん)」はだんだん遠ざかっていきます1)。

言い換えると、調節する力(調節力)は10代から低下の一途をたどるのです。しかし、目の前10cmにピントが合わなくなっても、日常生活で気づくことはありません。気づかないまま、近点は年齢とともに遠ざかります。40代になると日常生活でも気づきやすい、30cmあたりが見えにくくなってくるので、「あれ?最近近くが見えにくい?」と気づくようになります。この現象は一般に「老眼」と呼ばれますが、この、「調節力の低下」は、「老眼」という名称から想起する年齢よりもはるかに若い、10代から起きていることなのです。そしてそれは、70歳頃まで続いていきます。調節力が低下し、近点が遠くなっていくのは、水晶体が硬さを少しずつ増すために十分に厚くなれなくなっていくためであると考えられています。

いわゆる「老眼」の気づき

遠くがよく見える(矯正)状態のときに、近くの物にピントが合いにくい・薄暗い場所で近くの文字が読みにくい、などが初期の「気づき」です。ただ、その方の目の度数や、矯正状態・矯正するための道具(眼鏡なのかコンタクトレンズなのか)などにより感じ方や気づく時期が異なることもあるようです。ご本人としては「自分は裸眼で遠くがよく見える!」と思っていても、調べると軽い遠視があったりすることもあります。後述しますが、遠視の方は近くを見るという点ではちょっと損しているところもあります。あれっ?と思ったらまずは眼科できちんと検査を受け、自分の目の状態を把握するようにしましょう。

いわゆる「老眼」:近視の方の場合

「近視の人は老眼にならない」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。しかし、残念ですが、近視の方でも「調節力の低下」は例外なく起こります。近視の方は(遠くを見るための)眼鏡を外すと近くが見えることから、そのようにいわれるようになったのでしょう。近視の方の場合には、「遠くを見るための眼鏡をかけたままでは近くが見えない」ことが、いわゆる「老視」の気づきであるといえます。近視の目はもともと(裸眼では)近くにピントが合っており、裸眼では調節する必要がないため、「調節力の低下」の影響を感じにくいだけなのです。

ちなみに、近視の方で、眼鏡とコンタクトレンズの両方をお使いの場合、「遠くの見え方は眼鏡とコンタクトレンズで変わらないのに、近くはコンタクトレンズの方が見にくいなあ」と思う方もいらっしゃるかもしれません。これは目とレンズの距離が眼鏡の方がコンタクトレンズより少しばかり長いために、近視の方ではコンタクトレンズ、遠視の方では眼鏡のほうが、近くを見るときにより多くの調節力が必要になることから生じる現象です。

いわゆる「老眼」:遠視の方の場合

では、遠視の方はどのように老眼に気づくのでしょうか。遠視の目は遠くを見ているときに焦点を網膜の後ろに作っています。年齢と遠視の程度によりますが、軽い遠視の方は遠くを見ているときにも「調節」を働かせることで網膜上に焦点をもって来ることができます。つまり遠くを見るときにすでに調節力を一定の量、使ってしまっており、その上で残った調節力で近くを見るという状態になっているのです。「近くの物を見る」ことにおいては、これは不利な状況です。従って、遠視がなければ(遠くを見るときに調節が必要ない状態であれば)難なく見えるはずの近くの物が、遠視があるために、早めに見にくくなってしまうということが起こりえます。「まだ30代なのに、もう老眼なのかな」と思う方は、もしかしたら、軽い遠視があるのかもしれません。この場合は、遠視を矯正するだけでも近くが見えるようになります。同じ状況は眼鏡やコンタクトレンズによる近視の矯正が強すぎる場合にも起こります。この場合も、矯正を適正化することで、近くが見えるようになります。

老眼?遠視?

既製品の老眼鏡を見ると、+1.00Ⅾとか、+2.00Ⅾとかという度数が書かれています。Dは「ジオプター」という単位の略です。ここに+(プラス)とあるように、老眼鏡は「プラスレンズ」と呼ばれるレンズを用いています。プラスレンズは光を集めるレンズで、遠視を矯正するときにも使われます。同じ種類のレンズで矯正する「遠視」と「老眼」。共通点はあるのでしょうか?また、何が違うのでしょうか?

共通点

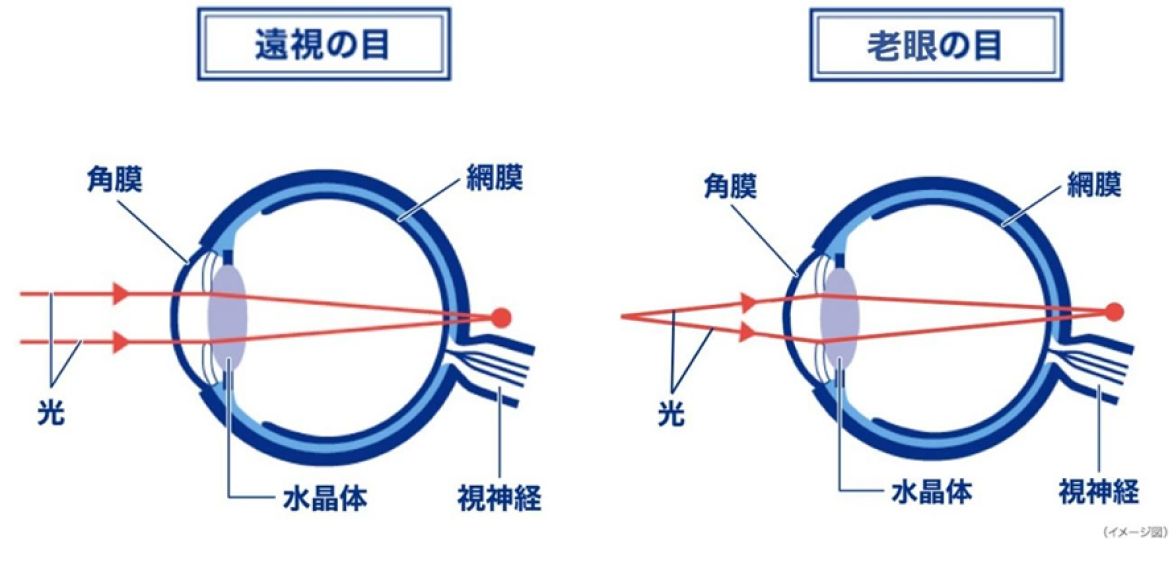

「焦点を網膜上に持っていくための目の屈折力や調節力の不足により、網膜の後ろに焦点が来ている」という状態は遠視も老眼も同じです。遠視も老眼も、焦点を網膜上に持っていくための目の屈折力や調節力の不足を補うために「光を集束させる」プラスレンズを目の外に置いて矯正(焦点を網膜上にもって来る)することになります。

相違点

視標の距離が異なることです。遠視とは、近くを見ている時だけではなく、遠くを見ている時にも焦点が網膜の後ろで形成されてしまう状態です。老眼は、近くの視標を見るのに必要な目の調節力の不足によって、近くを見ている時に焦点が網膜の後ろに行ってしまう状態です。

老眼を放置すると?

「近くを見なくていい生活」をしている人はまずいません。デスクワークの場合は言うまでもなく、車の運転を職業とする方であっても、メーターを見たり、領収書を切ったりなど、近くを見る作業が伴います。買い物に行って値札が見えない、品質表示のタグが見えない、レストランでメニューが見えない・・・。そんな生活はとてもストレスですね。また、そんな見えにくさを我慢し続けると、眼精疲労にまで発展してしまうことがあります。ひどい場合には、目の痛み、頭痛、肩こりなどの症状が現れることもあります。老眼の症状を感じたら、早めに眼科を受診するとともに、自分に合った眼鏡やコンタクトレンズで見え方を矯正して、「近くが見えにくい」ストレスから解放されましょう。

老眼の矯正方法

老眼は、眼鏡やコンタクトレンズを使って矯正することができます。

眼鏡はオーダーメイドで度数を設定できるという強みに加え、その種類も多く、選択肢が広がっています。近くを見るために使用する老眼鏡(リーディンググラス)のほかにも、遠くから手元までピントが合う「遠近両用眼鏡」や、おおむね室内から手元までの範囲にピントが合う「中近両用眼鏡」なども販売されています。コンタクトレンズで遠くが見えるようにしておいて、近くを見るときは老眼鏡や中近両用眼鏡を併用するのも1つの方法です。自分の目の度数や生活スタイルに合ったレンズの処方を受けるようにしましょう。

眼鏡を持ち歩いたり、かけたり外したりするのが面倒くさいと思う方には、遠近両用コンタクトレンズもあります。遠近両用コンタクトレンズには、ハードコンタクトレンズもソフトコンタクトレンズもあり、それぞれに特徴がありますが、遠くを見るための度数から近くを見るための度数までがレンズに入っているのは共通した特徴です。1枚のレンズに多くの度数が入っていることで、遠くから近くまで見えるようになるため、非常に便利です。また、レンズの中での度数の入り方(置き方)が製品によって異なるため、遠近両用コンタクトレンズでは、違う製品だと見え方が変わるということも起こりえます。1つの製品で見え方にご満足いただけない場合には、違う製品の見え方を経験してみるのもいいでしょう。

まとめ

「近くが見えにくくなる」現象自体は、実は10代から少しずつ始まっていたことで、近視の方にも遠視の方にも等しく生じるものです。単に、日常生活の中で気づくのが、40代以降であるということです。日常生活に支障があるのに不便やストレスを感じながら我慢して過ごすのは、もったいないです。矯正方法には多くの種類がありますし、そもそも感じている異常が本当に老眼によるものかどうかもわかりません。まずは眼科に行き、状況を把握し、適切な矯正を受け、「近くが見えにくい」ストレスからの解放を目指しましょう。

<参考資料>

1) 梶田 雅義 他 編:「月刊眼科診療プラクティス 95. 屈折矯正法の正しい選択」 第1版 文光堂:P74, 2003

監修

ひぐち眼科 院長

樋口 裕彦 先生

1985年北里大学医学部眼科学教室入局。

米国Environmental Health Center-Dallas留学、北里大学医学部眼科学教室非常勤講師などを経て、1999年武蔵野市吉祥寺にひぐち眼科を開業。

2004年移転し、現在に至る。医学博士。

コンタクトレンズを探す