視力低下の原因・対策は?

学校での検査や、健康診断、運転免許の取得・更新。視力検査を受ける機会はたくさんありますね。日頃の生活の中で「何だか見にくいなあ」と思って眼科を受診したら視力低下を指摘された、ということを経験された方もいらっしゃるのではないでしょうか。この視力低下の原因には何があるのでしょうか。ここでは、目の仕組みと視力低下の原因、視力が低下したなと感じた場合の対処法などについて解説します。

作成日:2024/11/13 更新日:2024/11/13

ものが見える仕組み

私たちは「見える」ことから得る情報に大きく依存して生活しています。この、ものが見えるという感覚(視覚)はどのようにして生まれているのでしょうか。視力低下について考える前に、そもそもどのようにしてものを見ているのかを理解しておきましょう。

私たちが見ているものは「光」です。木を見ているときも花を眺めているときも、見ているものはすべて「光」です。

目は、見ようとしているもの(視標)が放つ光を感知しています。暗くなっても木も花もそのままそこにありますが、明るいときのようにはっきり見えないのは、光が少ないからなのです。視標が放つ光は、自ら放つものである場合もあれば、視標が反射した光である場合もあります。例えば、部屋にあるものでは、電球や携帯電話、テレビ、パソコンといったものは自ら光を放っています(電源が入っている場合)が、椅子や机、床や壁、本や食品などは、電球から放たれた光を反射する形で光を放っています。いずれの場合も、私たちが見ているものは光であるということになります。

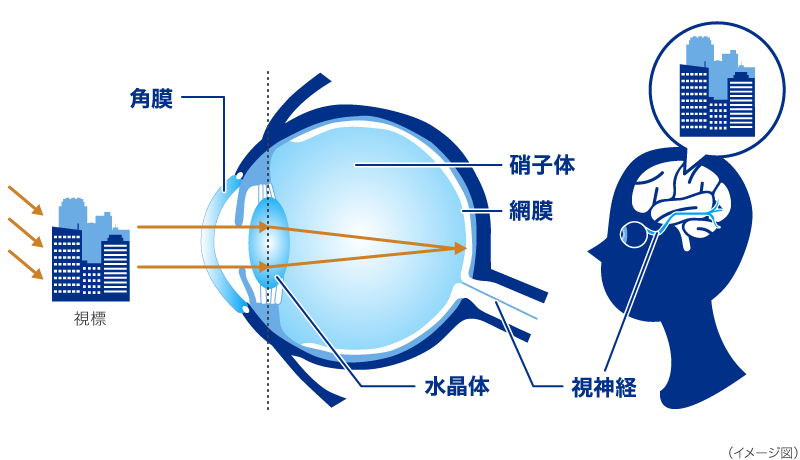

さて、目から入った光は、視神経(ししんけい)という神経を通って脳に伝えられ、脳で視覚が生まれます。

この光の伝達路全体を「視路(しろ)」と呼びます。視路における目の役割は3つあります。①光を通す、②光を集める、③光を神経が理解できる信号に切り替える、です。最終的には脳でものを見ているので、目から脳までの視路のどこかで何かが起きれば「視力」は低下する可能性があるわけですが、この記事では、目のトラブルによる視力低下について解説します。

目の仕組みと働き

まず、目の3つの役割(①光を通す、②光を集める、③光を神経が理解できる信号に切り替える)について順に見ていきましょう。

光を通す

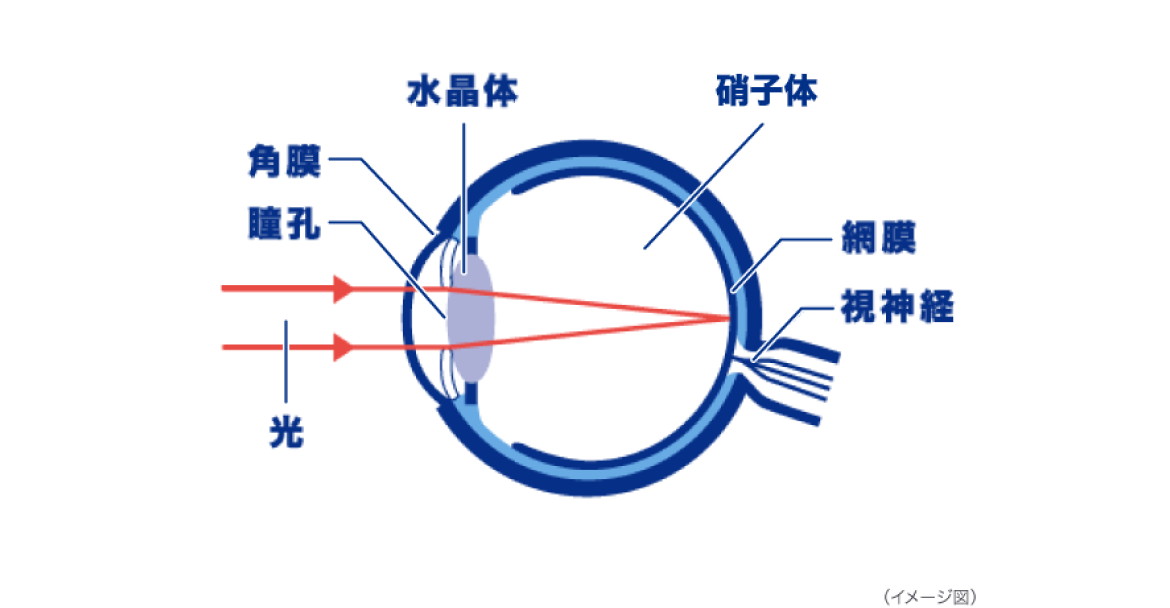

黒目(角膜)から入った光は、水晶体、硝子体(しょうしたい)を通過して目の奥にある網膜(もうまく)に到達します。これらの目のパーツは全て透明です。透明でないと光が通過できないからです。角膜は「黒目」と呼ばれる通り、黒や茶色に見えるのですが、実は透明です。人により、「青い瞳」だったり「黒目」だったりするのは、角膜の色の違いではなく、目の中の色素の量の違いによります。

光を集める

この、「光を通す」過程で、目は光を集めるということもしています。目の中でこの働きを担っているのが角膜と水晶体です。虫眼鏡で光を集めることができるのと同様に、この2つのパーツが光を集めるという役割を果たしているのです。

光を神経が理解できる信号に切り替える

光は角膜と水晶体で集められ、進行します。そして網膜に到達します。網膜は、光を神経が理解できる信号に切り替えています。その信号が視神経を通って脳に届き、そこで初めて視覚が誕生します。

視力低下:「光を通す」役割が果たせない場合

物体を光が通過するためには、その物体は透明でなくてはいけません。透明なガラスなら景色がみえるのに、すりガラスになると景色がよく見えなくなるのは、ガラスの透明性が損なわれているためです。目も同じで、光を通すためには光が通過する各パーツ、角膜、水晶体、硝子体、網膜が透明であることが必要です。それぞれの透明性が損なわれる病気の例としては、角膜混濁、白内障、硝子体出血、網膜での出血(一般に、眼底出血、と呼ばれる)や炎症などが挙げられます。

視力低下:「光を集める」役割が果たせない場合

「光の集め方」は人によって実に多様です。

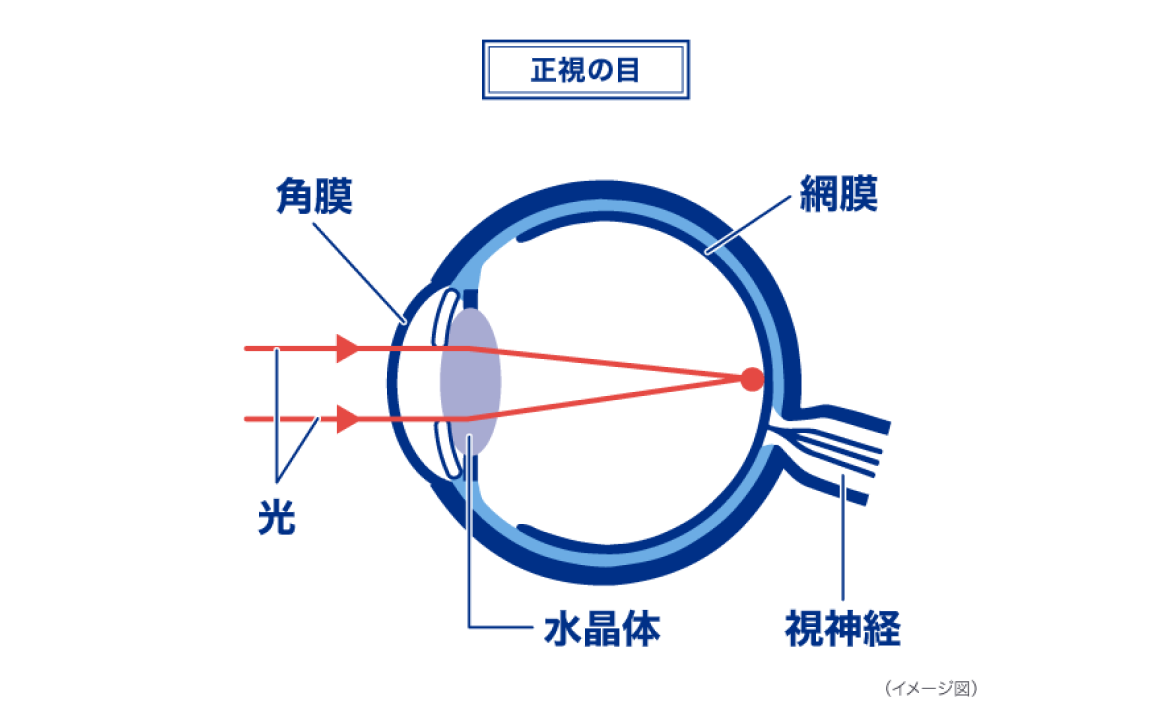

正視(せいし)

外から入ってくる光が角膜と水晶体で曲り網膜の上で集まる状態です。曲がった光が1つに集まるポイントを「焦点」と呼びますが、この焦点が以下のイメージ図のように網膜の上にあるとき、私たちは「最もよく見える」状態になります。逆を言えば、網膜の上に焦点がないと、「よく見えない(視力低下)」状態になってしまうということです。

この「正視」以外の状態をまとめて「屈折異常」といいます。屈折とは光を曲げることで、屈折異常とは光の曲げ方が理想的(網膜上に焦点が来る)ではない、ということを意味しています。網膜上に焦点が来ないと、視力低下の原因になります。屈折異常には、以下の3種類があります。

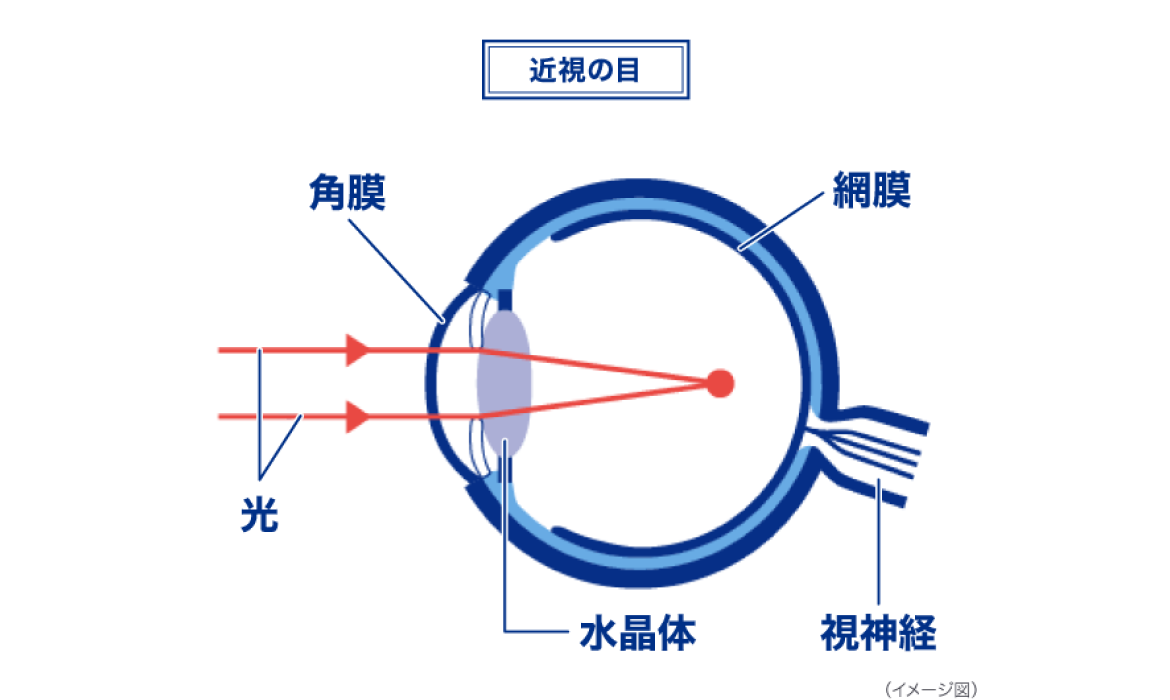

近視

角膜や水晶体の光を曲げる力が強すぎたり、角膜から網膜までの距離が長かったりした場合、焦点はどこに来るでしょうか?

はい、そうですね、網膜より手前に来てしまいます。網膜の上に焦点は来ませんので、「よく見えない(視力低下)」状態になります。

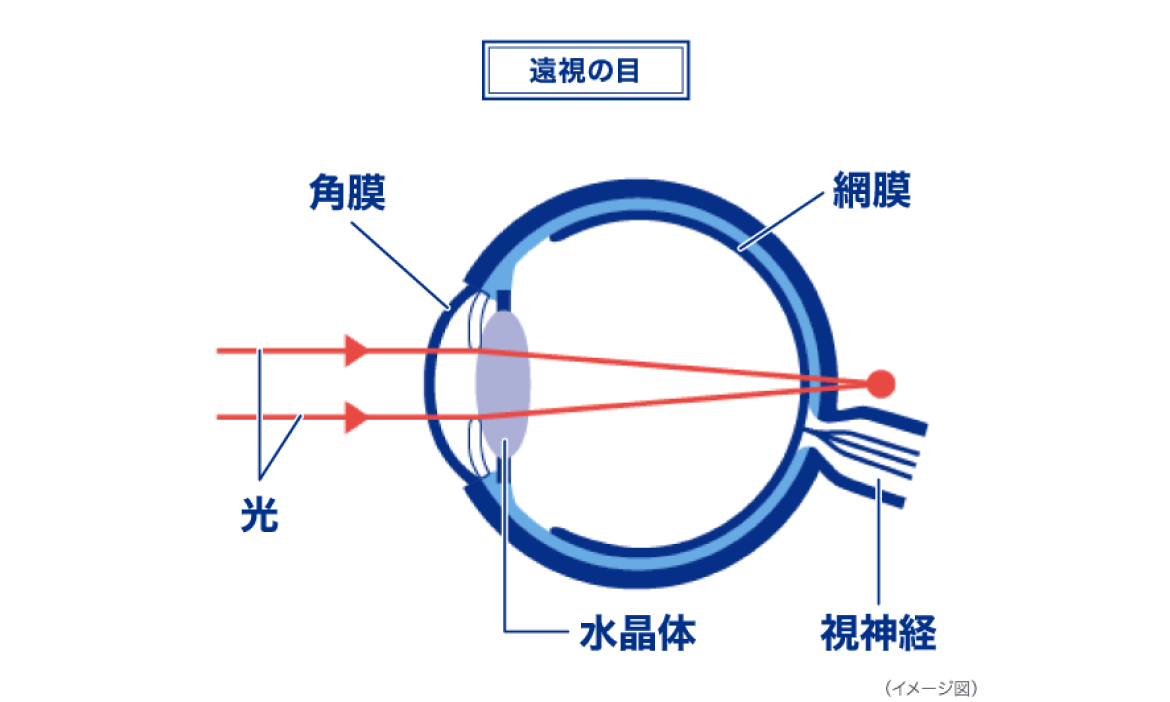

遠視

逆に、角膜や水晶体の光を曲げる力が弱かったり、角膜から網膜までの距離が短かったりした場合、焦点はどこに来るでしょうか?

この場合、焦点は網膜の後ろに行ってしまいます。やはり網膜の上に焦点は来ませんので、このままでは「よく見えない(視力低下)」状態になります。しかし、人間の目はある程度であれば(年齢によって異なります)焦点を前方(角膜側)へ移動させることができます。そのため、遠視の程度と年齢によっては、目としては「焦点を網膜の後ろにつくる」状態であっても、よく見える状態を作り出すことができるのです。一方、近視では、焦点は網膜の前にありますので、焦点を前方に動かす能力をもってしてもよく見える状態を作ることはできず、視力が低下してしまうということになります。

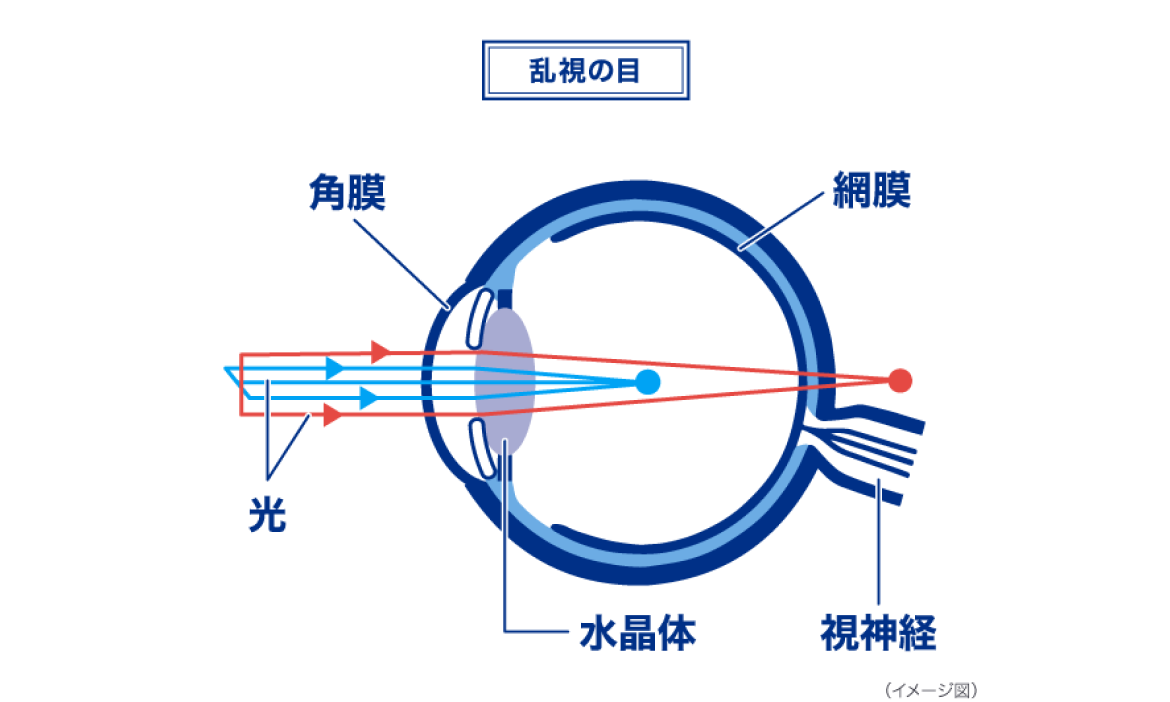

乱視

人間の体は人工物ではないので、さまざまな歪みや左右差などを含んでいます。目も同じで、角膜も水晶体も、コンパスで描くような「まん丸」ではありません。この形の非対称性によって、光の曲げ方が「方向によって異なる」ということが生じます。その結果、目の中に複数の焦点が形成されます。この状態を乱視といい、網膜の上に1つの焦点が来るということがないので、やはり、「よく見えない(視力低下)」の状態になります。

視力低下:「光を神経が理解できる信号に切り替える」役割が果たせない場合

光を神経が理解できる信号に切り替える役割は、網膜が担っています。従って、網膜の機能が低下する状況に陥ると、この役割が果たせずに視力が低下することになります。そのような病気は多くありますが、有名なものとしては、加齢性黄斑変性症があります。

屈折異常による視力低下はなぜ起こる?

視力低下の原因は、目のトラブルだけ見ても非常に多くありますが、ここでは屈折異常、つまり、光を集めることにおけるトラブルによる視力低下の原因について見ていきます。といっても屈折異常が起きるメカニズムは完全には解明されていません。屈折異常による視力低下の多くを占める近視については研究が進んでおり、遺伝要因や近くを見る時間などが近視進行の危険因子として知られています1)。

視力低下を防ぐための対処法とは?

視力低下を招く屈折異常が起きるメカニズムは完全に解明されていませんが、学童期の近視進行抑制に関しては研究が進んでおり、外遊びの時間を確保することが近視の進行を抑制するといった報告が挙げられています1)。このため、学校の昼休みなどに外遊びを義務付けている国もあるようです1)。日の光を浴びることが近視進行を抑制する一方で、目にも皮膚にも有害な紫外線への曝露も意味します。紫外線対策は行い、季節によっては熱中症にも配慮しながら、外で元気に遊ぶ時間を確保するようにしましょう。

視力低下が気になったら

初めにお話したように、目から脳までの視路のどこかで何かが起きれば、視力低下は生じる可能性があります。従って、「視力が低下したかな?」と思ったときにまず行うべきことは、眼科を受診して原因を確定することです。光をうまく集めることができない屈折異常が原因であれば、眼鏡やコンタクトレンズで光の曲がり具合を調整することで網膜の上に焦点が来るようになり、視力を矯正することができます。これまで使用してきた眼鏡やコンタクトレンズが合わなくなっても視力低下の原因となりますので、その場合は現在の状態に合ったものに変更が必要です。また、遠くの視力は変わらないけれど近くが見えにくい、という場合には、老眼の可能性もあります。老眼は屈折異常とは異なる状態ですが、この場合も眼鏡やコンタクトレンズでの矯正が可能です。眼科で検査を受けた上で、自分の目に合ったものを処方してもらいましょう。

一方、光を通せなくなっていたり(白内障など)、光を神経が理解できる信号に切り替えられなくなっていたり(加齢性黄斑変性症など)、脳に信号を送る視神経にトラブルがあったり(緑内障など)、という状態であれば、眼鏡やコンタクトレンズで光の集め方を調整しても見えるようにならない場合もあります。この場合には治療が必要です。

まとめ

視力低下は、目から脳まで、さまざまな原因によって起こりえます。重大な病気が原因となって視力低下が起きている可能性もあります。自己判断は危険ですので、視力が低下したかな?と感じた時には、眼科で検査を受けるようにしましょう。

<参考資料>

1) 日本近視学会:一般の皆様

https://www.myopiasociety.jp/general/about/