「目が悪い」状態やその原因とは?近視・遠視・乱視の仕組みと予防・対処法について医師が解説します

作成日: 2024/11/13 更新日:2025/05/13

目が悪いとは?

「目が悪い」と一言で言っても、人によってとらえ方はさまざまです。そこで、ここでは「屈折異常」によって「見え方が悪い」状態について解説します。屈折異常には、「近視」のほかにも「遠視」や「乱視」があり、どのように見え方が悪い(見えにくい・見えづらい)のかはそれぞれ異なります。

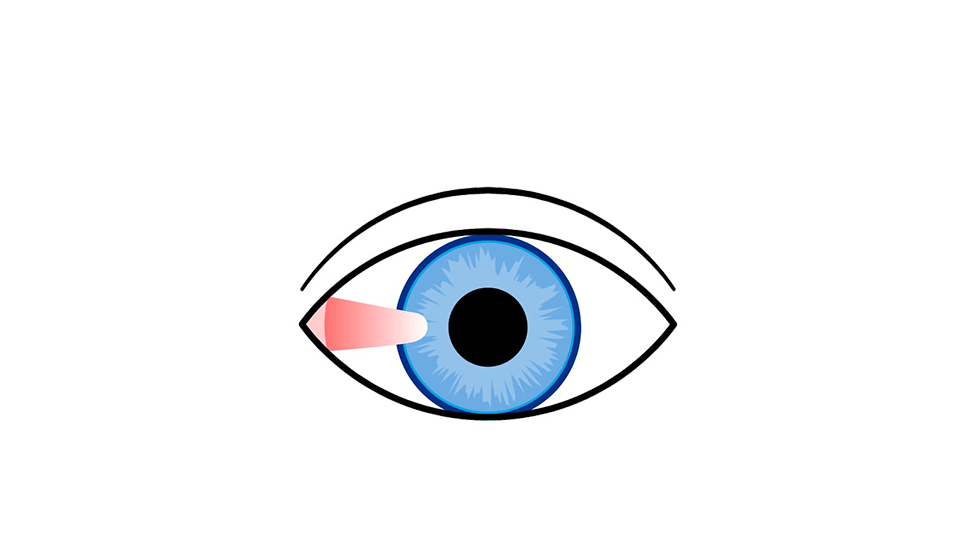

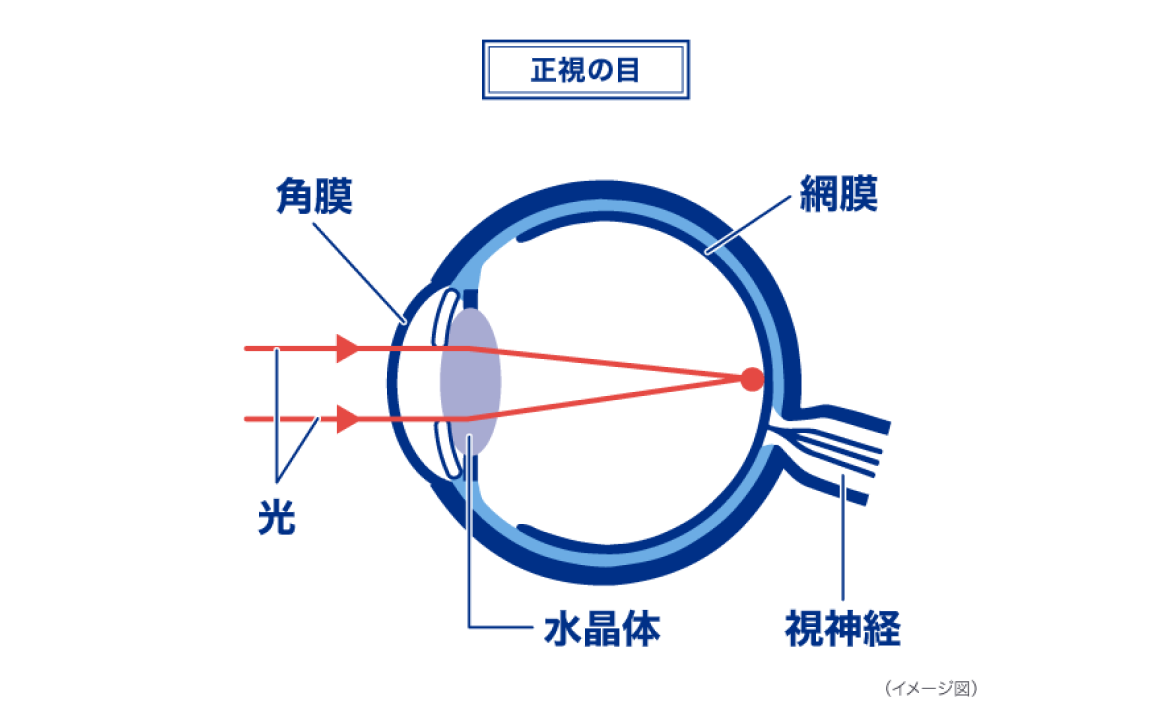

人間の目に入った光は、角膜(黒目)と水晶体で屈折して、網膜の上に焦点を結びます。そして、視神経を通じて信号が送られ、脳で映像として認識しています。目がピント合わせをしていない状態(無調節状態)のときに、遠くからやってきた光が網膜上に焦点を結ぶ状態を「正視」といい、この正視のときに、最も良い見え方が得られます。

これに対し、網膜上に焦点を結ばない状態を屈折異常と呼び、「見え方が悪い」と感じる原因につながります。

屈折異常の種類と仕組み

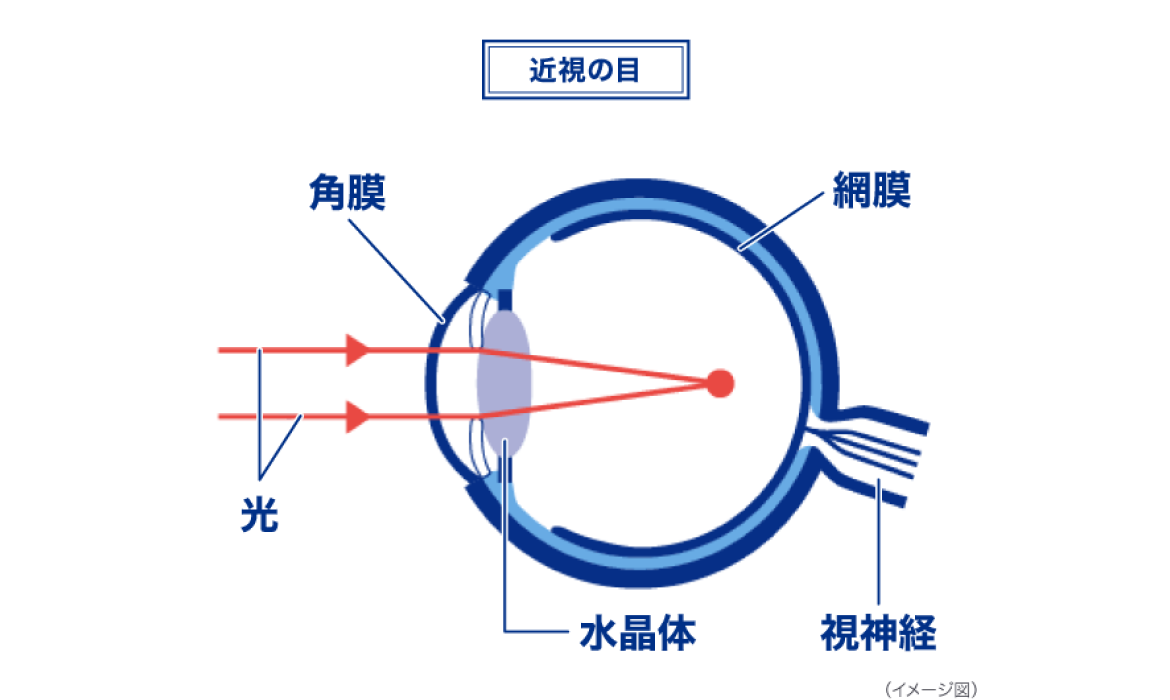

近視の仕組み

近視があると、程度により近くの物はよく見えますが、遠くの物はぼやけて見えにくくなります。このような見え方になってしまう理由は、網膜より手前で焦点が形成されてしまうためです。

近視には、眼軸長(眼球の奥行き)が正常より長いために起こる「軸性近視」と、角膜や水晶体の屈折力が大きすぎるために起こる「屈折性近視」があり、頻度が高いのは軸性近視です1)。

軸性近視では、角膜や水晶体の屈折力が正視眼の人と同等であっても、眼軸長が正常より長いため、焦点が網膜より手前で形成されてしまいます。一方、屈折性近視では、眼軸長が正常であっても、光の曲がり方が強すぎるため、焦点が網膜より手前で形成されてしまいます。

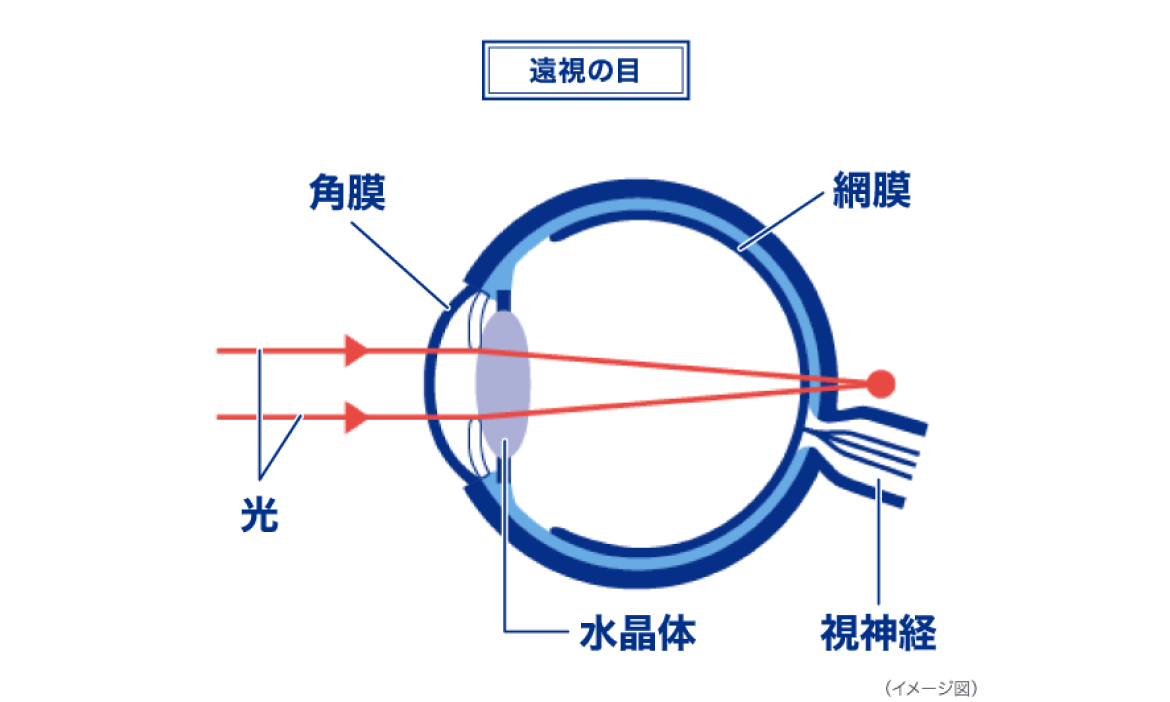

遠視の仕組み

遠視の人は、遠くがよく見えると誤解されがちですが、実際には遠くの物も近くの物も見えにくい状態です。常にピント合わせが必要で、調節負荷が大きいため、目が疲れやすいといわれています。遠視の見えにくさが生じる原因は、網膜より後方で焦点が形成されてしまうためです。網膜上で焦点を形成しないため、ピント合わせをしていない状態ではぼやけてしまい、「目が悪い」状態になります。

遠視にも、近視と同様に、眼軸長が正常より短いために起こる「軸性遠視」と、角膜や水晶体の屈折力が弱いために起こる「屈折性遠視」があります。

軸性遠視では、角膜や水晶体の屈折力が正視眼の人と同等であっても、眼軸長が正常より短いため、焦点が網膜よりも後ろで形成されてしまいます。なお、新生児の眼軸長は短く(約16mm)遠視の状態ですが、成長とともに眼軸長は長くなり、6~7歳で成人の値(約24mm)に達し、正視になります1)。一方、屈折性遠視では、眼軸長が正常であっても、光の曲がり方が弱いため、焦点が網膜より後方に形成されてしまいます。

いずれにしても、遠視では、軸性遠視でも屈折性遠視でも、眼軸長に対して屈折力が足りない状態ですので、遠視の程度とご本人の年齢によっては調節によって屈折力を大きくすることで焦点を合わせる(ピントを合わせる)ことができる場合があります。

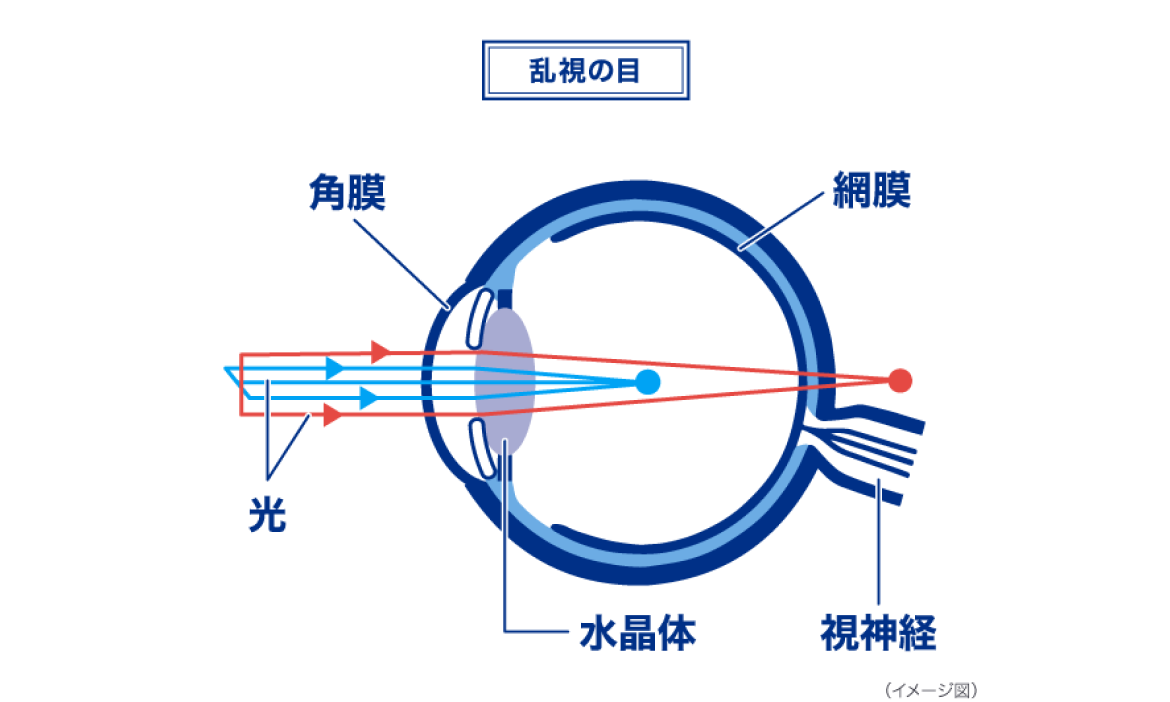

乱視の仕組み

乱視とは、角膜や水晶体といった、光が曲がる場所の曲面の歪みによって光の曲がり方が一定でないために、目に入る光が1点に集光されない状態です。

乱視は、大きく「正乱視」と「不正乱視」に分けることができます。

正乱視とは、角膜や水晶体がラグビーボールのような形に歪んでいて、カーブの強さが方向によって異なるため、焦点が網膜上の1点に集まらない状態のことです。縦軸と横軸を通る光の焦点を結ぶ位置が異なるため、物がぼやけたり二重に見えたりします。歪みの方向には大きく分けて縦、横、斜めの3タイプがあり、それぞれ見え方が異なります。原理的には正乱視は、眼鏡でもコンタクトレンズでも矯正が可能です。

一方、不正乱視とは、角膜や水晶体の疾患などによって光が不規則に屈折してしまう状態のことをいいます。角膜に原因がある不正乱視は、ハードコンタクトレンズであれば矯正することができます。

近視になる原因は?

近年、世界的に子供の近視が増加しており、特にアジア圏では深刻な問題となっています。近視発症のメカニズムは未解明な部分があるものの、遺伝的要因と環境要因の両方が関与していると言われています。近視を進行させる環境因子としては、パソコン、スマートフォン、デスクワークなど、近くを見続ける近業などが挙げられます。近視の進行を抑制する環境因子としては野外活動が挙げられます。

近年、子どもは「太陽の光を十分に浴びる」ことで近視を抑制することができるということがわかってきました2)。また、近視は眼軸長が伸びることで進行していきますが、3,000ルクス以上の光を1日約40分浴びることにより、この眼軸の伸びが抑えられることも報告されています3)。生活環境の変化や、テクノロジーの浸透によって、子どもたちが外で遊ぶ機会が少なくなっています。子どもの健全な成長のためだけでなく、近視を抑制するためにも、外に出て遊び、太陽の光を浴びる時間を増やすことが大切です。

屈折異常以外で見え方が悪くなることも

屈折異常以外で、見え方が悪くなってしまう原因として、以下のようなものが挙げられます。

加齢

人は誰でも年齢を重ねると、近くが見づらくなる老眼(老視)になります。老眼の原因は、加齢に伴い水晶体の弾性が失われて硬くなることで起こる、ピント調節機能の低下です。

近くから遠く、遠くから近くへと、違う距離にある物にピントを合わせるのに時間がかかる、手元の細かい字が読みづらいという症状からはじまります。このような症状が次第に進行していき、一般的に40代半ばになると日常生活で不便を感じるようになります。

老眼はゆっくりと進行するため、気づきにくいことが多いですが、放置すると頭痛、肩こりなど、目以外の部位にも不調をきたす眼精疲労に陥ることがあります。老眼かな?と気になる症状が現れたら、眼科を受診して、適切に対処することが大切です。

目の病気

白内障、緑内障、加齢黄斑変性症、ぶどう膜炎などの目の病気が原因で、見え方が悪くなっている場合もあります。これらの疾患は、発見・治療が遅れると失明に至ることもあるので、早期の発見が大切です。見え方に違和感がある場合は、「きっと老眼だろう」、「年だから」と、流してしまわずに、早めに眼科を受診しましょう。

目が悪くならないための予防・対処法とは?

近視については、家庭でできる近視予防法として、室内に閉じこもらず、できるだけ野外での活動を増やす、パソコン、スマートフォンなどの近業作業はできるだけ避ける、または作業中は適度に休憩する、適切な距離をとって見るといったことが挙げられます。また、近年、近視進行を抑制するための方法として、低濃度アトロピン点眼や、オルソケラトロジーや多焦点ソフトコンタクトレンズや、特殊な眼鏡による治療法などが行われています。オルソケラトロジーは、角膜の形状よりもカーブのゆるいハードコンタクトレンズを就寝中に装用し、一時的に角膜の形状を平らにして焦点を後方にずらすことで、眼鏡やコンタクトレンズなしで、良好な裸眼視力を得ようとする屈折矯正法ですが、本来の用途とは異なりますが、近視の進行を抑制する目的で使われることもあります。

まとめ

なぜ「目が悪い」状態になるのかについては、まだわかっていないことも多くあります。また、屈折異常以外でも、見え方が悪くなってしまうことがあります。見え方に違和感がある場合は放置せず、眼科で検査を受けるようにしましょう。また、コンタクトレンズや眼鏡で視力を矯正する場合も、眼科医の処方・指示に従って使用してください。

<参考資料>

1) 医療情報科学研究所 編:「病気がみえる vol.12 眼科」 第1版 メディックメディア, 2019

2) Rose KA, et al.:Ophthalmology 115(8):1279-1285, 2008

3) Lingham G, et al.:Br J Ophthalmol 104(5):593-599, 2020

監修

道玄坂糸井眼科医院 副院長

糸井 素啓 先生

2010年に東京医科大学を卒業後、2012年に京都府立医科大学眼科学教室に入局。

同年より京都府立医科大学附属病院の円錐角膜・コンタクトレンズ外来を担当し、診療や研究に従事し、2021年に京都府立医科大学大学院 視覚再生外科学を修了。

2017年より道玄坂糸井眼科医院の副院長として診療に携わり、2022年にはさらなる研究の発展を目指し、University of New South Walesへ留学。2024年に帰国後、同大学のVisiting Fellowに就任し、引き続き道玄坂糸井眼科医院の副院長として診療と研究に取り組んでいる。

コンタクトレンズを探す