強度近視とは? 症状や合併症、治療法について解説

作成日:2024/11/13 更新日:2024/11/13

強度近視とは

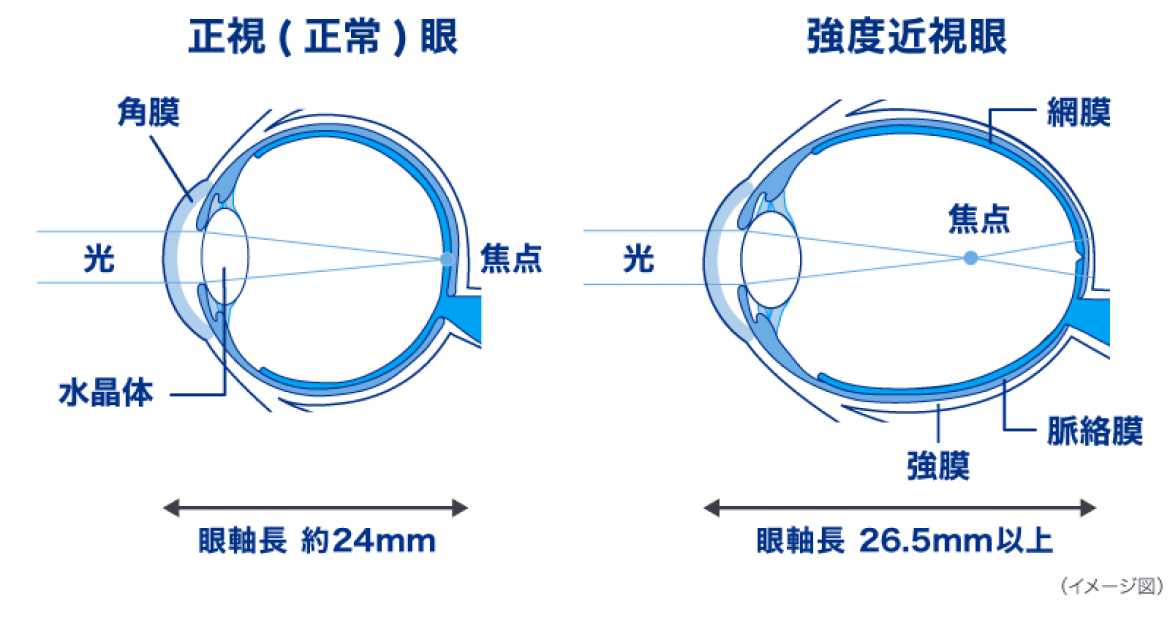

強度近視とは、眼軸長(眼球の前後方向の長さ)が異常に伸び、近視がより強くなった状態のことで、原因の多くは、遺伝的要因や環境要因と考えられています。正常な眼球の眼軸長は約24mm1)ですが、眼軸長26.5mm以上2)、あるいは屈折度数-6.0D(ジオプター:屈折の単位)以上2)~4)の場合、強度近視に分類されます。

近年、近視および強度近視は世界的に増加しており、2050年には2人に1人が近視、10人に1人が強度近視になると予測されています3)。

近視の程度による分類4)

| 屈折度数による定義 | |

|---|---|

弱度近視 | -0.5D以上-3.0D未満の近視 |

中等度近視 | -3.0D以上-6.0D未満の近視 |

強度近視 | -6.0D以上の近視 |

強度近視・病的近視の症状5)〜7)

近視では、網膜に焦点が合わず、像がぼやけて見えています。強度近視ではその程度が強く、矯正するためのレンズも厚くなります。また、眼軸長が長いことから網膜やその外側にある脈絡膜に機械的な負荷がかかりやすくなります。その結果、眼底にさまざまな異常が生じたものを、病的近視と呼びます。

病的近視は必ずしも強度近視であることを意味しません。眼底に異常が生じていれば、近視の程度に関わらず、それは病的近視です。

近視の人が、急激な視力低下や視野のゆがみ、ぼやけなどの視覚障害を感じた場合には、病的近視の疑いがあります。以下のような症状がある場合は、眼科を受診するようにしましょう。

- 目がかすむ、ぼやける

- 視力が低下

- 中心部がゆがんで見える

- 黒い点や虫のような影が飛んで見える(飛蚊症)

- 視野の中心が暗い(中心暗点)

- 視野の一部に見えないところがある(視野欠損)

強度近視・病的近視の見え方の例

見たい部分がぼやけて見える

(イメージ図)

見たい部分がゆがんで見える

(イメージ図)

見たい部分が欠けて見える

(イメージ図)

強度近視の主な合併症とその治療法5)〜7)

単に近視が強いだけで、合併症を伴わない強度近視の場合には、眼鏡やコンタクトレンズで屈折矯正を行えば、日常生活に支障はありません。しかし、視神経や黄斑部(網膜の中心部分)網膜などが機械的に伸展・変形し、さまざまな異常を生じた場合は、手術、投薬など、その疾患に応じた治療を行います。

網膜剥離

引き伸ばされて強度が弱くなった網膜が眼球壁からはがれてしまう病気です。初期には、黒い虫のようなものが視界に見える(飛蚊症)場合もあります。はがれる場所により症状はいろいろですが、最初は症状がない場合でも、進行してくると視野が欠けてきます(視野欠損)。そのまま進行すると失明してしまうため手術を行います。

近視性牽引黄斑症(網膜分離症)

引き伸ばされた網膜が、前後や横方向に裂ける病気です。進行するにつれて視力が低下し、さらに進行すると網膜剥離や網膜の中心に穴が開く黄斑円孔などに移行する可能性があるため、定期的な診察、検査を行います。

近視性脈絡膜新生血管

網膜と網膜の外側にある脈絡膜に亀裂が生じ、新たな血管(新生血管)が作られます。これを近視性脈絡膜新生血管と呼びます。この新生血管は通常の血管に比べてもろく、視力に重要な黄斑部に出血や浮腫を生じることで、変視症(ものがゆがんで見える)や中心暗点などの視力障害を起こします。放置すると高度な視力低下に至るため、状況により、血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)という薬剤(抗VEGF薬)を眼内に注入(硝子体注射)し、治療することがあります。これは、新生血管を作る因子VEGFを阻害する薬です。

近視性視神経症

脳に視覚情報を送る神経(視神経)が障害され、視野が欠けてくる病気です。近視が強いほど発症率が高くなります4)。初期には自覚症状がないため、定期的な検査が必要です。治療には、主に目薬を用います。

リスクを回避・予防するには5)〜7)

近視は、さまざまな合併症を引き起こす可能性がありますが、その合併症の中には初期症状が軽く、自覚しにくいものもあります。そのため定期的に眼科を受診し、合併症があれば早めに見つけ、治療のタイミングを逃さないようにしましょう。

近視を予防するには、近視が始まる子どもの頃から、近視の進行に注意することが重要です。特に、若年で発症した近視ほど進行するため、早期に発見し早期に治療を開始することが重要です。近年、3歳児健診(3歳児健康診査)の視覚検査に屈折測定機器を用いた屈折検査を導入している自治体も増えています。3歳児健診は必ず受けるようにしましょう。

まとめ

近視には遺伝的な要因と環境要因が関与していますが、現在では環境要因の影響が大きいとされています。強度近視は、先進諸国における失明原因の上位にあり、日本においては視覚障害の原因疾患の第5位になっています8)。しかしながら、早期に発見し、早期に治療を行えば、視力の維持が可能な場合もあります。定期的に眼科での検診を受け、目の健康状態を確認し、見え方に違和感がある場合は速やかに眼科医に相談するようにしましょう。

<参考資料>

1) 東京医科歯科大学 眼科学教室:強度近視外来

https://tmdu-ganka.jp/patient/highMyopia.html

2) American Association for Pediatric Ophthalmology & Strabismus

https://aapos.org/glossary/progressive-high-myopia

3) Holden BA, et al.:Ophthalmology 123(5):1036-1042, 2016

4) 日本近視学会:近視の定義と分類

https://www.myopiasociety.jp/member/guideline/

5) 慶応義塾大学医学部眼科学教室:強度近視部門

https://eye-keio.jp/myopia/excessive-myopia.php

6) 所 敬 監:「現代の眼科学」 改訂第13版 金原出版, 2018

7) 中澤 満 他:「標準眼科学」 第14版 医学書院, 2018

8) 厚生労働科学研究 網膜脈絡膜・視神経萎縮症に関する調査研究

平成17年度総括・分担報告書 42. わが国における視覚障害の現状