斜視

種類や症状、治療法について解説

ここでは斜視とはなにか、どんな種類があり、どのような治療法があるのかなど、解説していきます。

作成日:2022/12/8 更新日:2024/11/13

斜視とは?

斜視とは、右目と左目の向きが違う方向に向いている状態をいいます。つまり、片目は正面を向いていても、もう片方の目が違う方向を見ている状態のことです。斜視があると、両目からの情報を脳が一つにまとめることが難しくなり、奥行がわかりにくくなったり、物が立体的に見えなくなったり、あるいは物が二つにみえてしまったり、様々な症状を呈します。

「ものを見る」ことで視機能が成長する、8歳くらいまでの子供に斜視があると、視機能の発達も損なわれてしまい、「メガネなどで矯正しても十分な視力が得られない状態(弱視)」になってしまうこともあります。

斜視は日本人の約2%にみられるとされています1)。

斜視と似て非なるもの

斜視のように見えるけれど、斜視ではないものもあります。代表的なものはこちらです。

<斜位>

両目を開けて見ているときは目の向きがそろっているけれども、例えば片目を覆ってしまってその目が見えない状態にしてしまうと、その目が正面からずれてしまう、という状態です。この覆いを外して、その目が見えるようにしてあげると、目の向きが再びそろうのが斜位の特徴です。わずかな斜位はほとんどの人に見られますが、目の向きのずれが大きいと両目の視線を合わせる努力をしなければならないため、眼精疲労の原因となります。

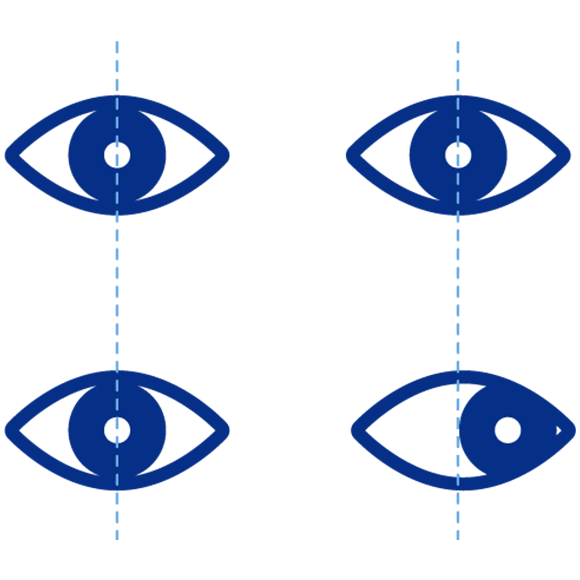

<偽斜視>

見かけ上は斜視のように見えますが、実際には両目の向きがそろっている状態です。

乳幼児では、目頭の皮膚が内側の白目を隠してしまい、内斜視のように見えることがあります(偽内斜視)。

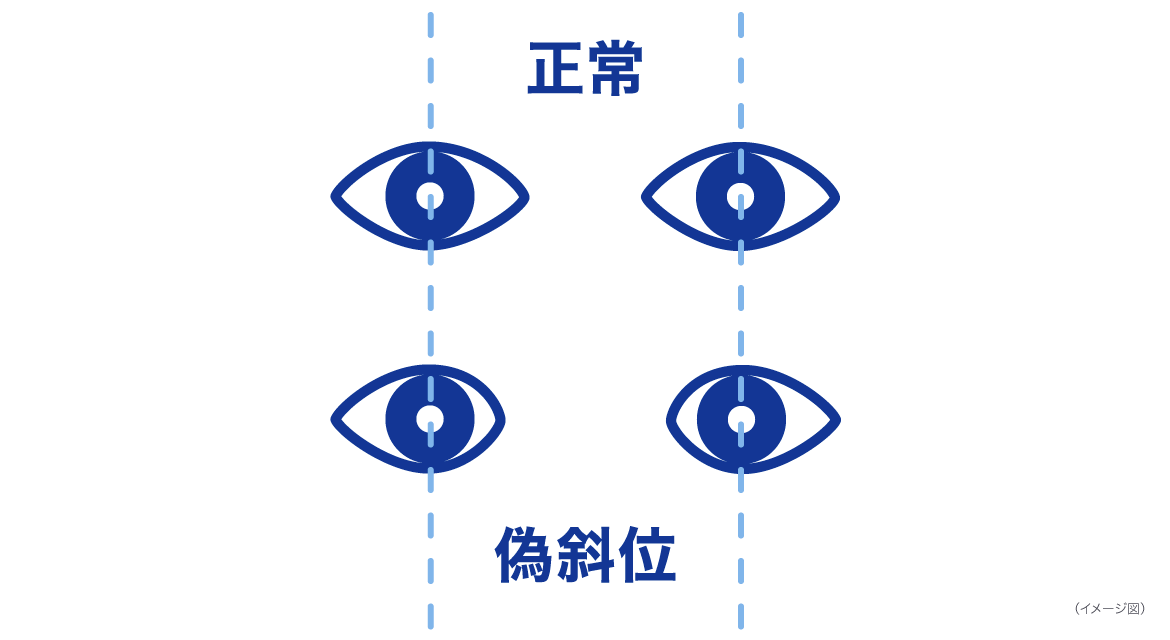

斜視の種類

斜視は、目のずれの方向により次のように大きく分類されます。

各々の斜視の中でも様々な種類が存在します。代表的なものをいくつかご紹介します。

<内斜視>

- 乳児(先天)内斜視:生後6か月以内に発症する内斜視です。

- 調節性内斜視:中等度の遠視に伴い発症する内斜視です。遠視をメガネで完全矯正すると斜視ではなくなります。内斜視の中で最も多いタイプです。

- 急性内斜視:突然発症する内斜視です。成人では複視(ものが二つにみえる)を自覚することもあります。体の病気が原因のこともあります。昨今、スマートフォンなどの長時間使用と関連すると考えられる急性内斜視も報告されています2)。

<外斜視>

- 間欠性外斜視:斜視が時々現れるもので、日本人では最も多いタイプです。

- 恒常性外斜視:常に斜視の状態が続きます。

斜視の症状や見え方は?

斜視が現れた年齢や斜視の種類によって症状には多様性がありますが、共通しているのは「両目の向きにずれがあること」です。

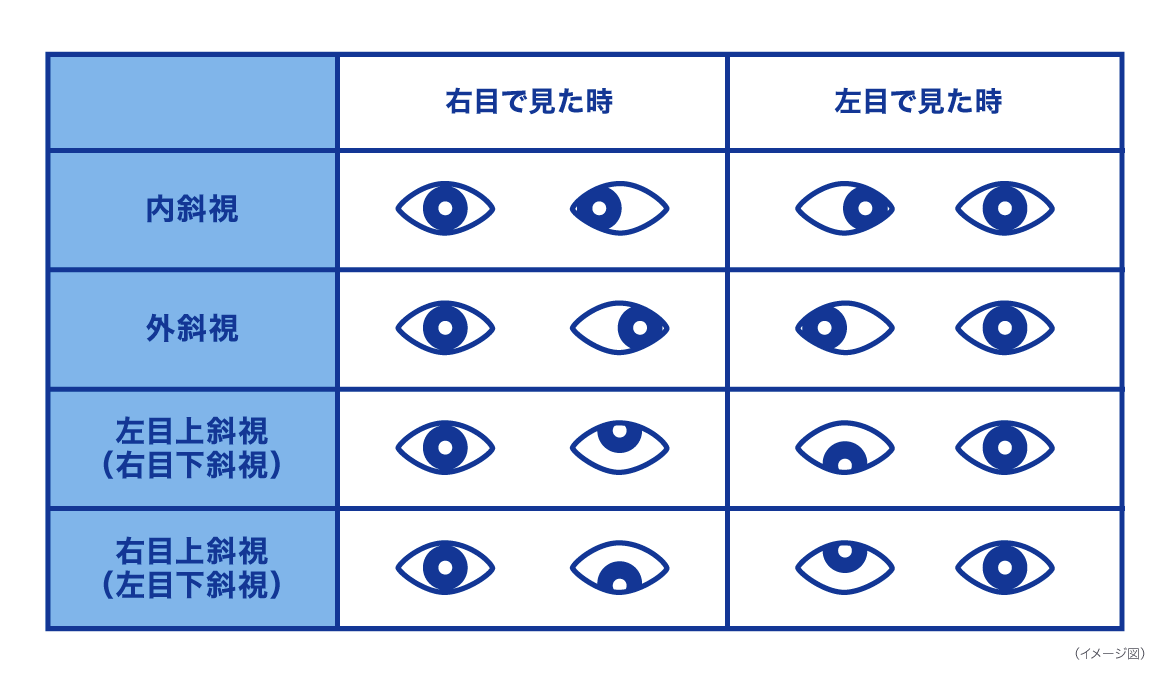

この状態では、「両目からの情報を一つにまとめる脳の働き(両眼視機能)」が育たない、あるいは損なわれるため、奥行や立体感がつかみにくかったり、物が二つに見えてしまったり(複視)、片方の目でしか物を見ないようになってしまったりします。人間の視機能は生まれてから8歳くらいまでの間に、「両目で等しく、ものをはっきりと見る」ことを通して発達しますので、この時期に斜視があると、「眼鏡などで矯正しても十分な視力が得られない状態(弱視)」に陥ってしまうこともあります。斜視の種類によっては物を見る時に、片目を閉じたり、頭を傾ける・首を回す・顎を上げるなどの頭位の異常を認めたりする場合もあります。

急性内斜視では、体の病気が背景にあることもあり、その病気の症状を伴う場合もあります。

間欠性外斜視では、やや様相が異なります。基本的には目が外を向いている状態なのを常にまっすぐに保つ努力をしているため、疲れやすくなります。眠かったり、まぶしかったりすると両目の向きをまっすぐに維持しにくくなり、外斜視が出現しやすくなります。外斜視が出現しているときには両眼視機能は阻害されています。

一方で恒常性外斜視では、常に片目で見ている状態で、両眼視機能は失われています。

このようにひとくちに「斜視」といっても、症状は様々です。

斜視の原因とは

斜視の原因には以下のようなものがあります。

<目の筋肉や神経などの異常>

眼球を動かす筋肉(眼筋)やその筋肉をコントロールしている神経に病気があると、目の向きがずれて、斜視になることがあります。

<遠視>

調節性内斜視の原因になります。人間の目は近くのものを見るとき、ピント合わせと共に「より目」になりますが、遠視がある場合には、より強くピント合わせをしないと近くが見えません。この、「より強い」ピント合わせに伴って、「より強い」より目が生じてしまうのです。調節性内斜視の多くは1歳6カ月から3歳までに発症します。

<両眼視機能の異常>

斜視があると両眼視機能が損なわれますが、逆に、両眼視機能が損なわれていると目の向きをまっすぐに保ちにくくなり、斜視になりやすくなります。両眼視機能も視力と同じように、生後、「両目で等しくものをはっきり見る」ことによって発達していきます。生後1歳頃から両眼視ができるようになり、6歳頃にはこの機能が完成するといわれています1)。両眼視が生まれつきできなかったり、両眼視の発達が途中で妨げられたりすると、斜視になりやすくなるのです。

<視力不良>

病気やけがのために片目または両目の視力が極端に悪くなると、斜視になりやすくなります(廃用性斜視)。

<全身疾患に伴う斜視>

成人では、糖尿病や高血圧、甲状腺機能異常、重症筋無力症のほか、脳腫瘍や脳動脈瘤、頭部外傷といった脳に関連する病気でも、斜視がみられることがあります。

<先天性眼疾患>

小児の場合、斜視がみられたことをきっかけに、先天性白内障や先天性緑内障、網膜芽細胞腫といった先天性の眼疾患が見つかることもあります。

斜視はどのように調べるの?

眼科では、両目の向きを詳しく調べることで(眼位検査)、斜位と斜視を識別したり、目のずれの量を特定したりします。また、両眼視機能を評価するテストや、各々の目の視力検査や屈折検査を行うことで、弱視になっていないか、遠視などの原因はないのか、などを確認します。これらの検査は、斜視の治療の効果を判定するために行われることもあります。

斜視が原因で目や体の病気が見つかることもありますので、眼球自体を細かく調べたり、必要に応じて頭部のCTやMRIといった画像検査を行うこともあります。斜視といっても実に様々な種類がありますので、年齢や斜視の種類などにより、医師が必要な検査を判断します。

斜視にはどんなリスクがあるの?

斜視があると両眼視機能が障害されますので、奥行をつかんだり、立体感がつかめなかったりしてしまいます。

とりわけ、視機能の発達に重要な乳幼児期に斜視が生じると、視力の発達が妨げられ弱視になってしまいます。また、子供の運動能力や読み書き能力の発達に重要であるといわれている3)両眼視機能も育ちません。

急性内斜視では、体の病気が隠れていることもあります。

斜視の治療法

斜視の種類・状態・経過、患者の年齢などにより、医師の判断のもとで治療計画が立てられます。以下はその代表的なものであり、全てではありません。

<手術>

斜視手術では、眼球の外側に付いていて眼球運動をしている筋肉(外眼筋:がいがんきん)を調整して、目の向きのずれを治します。局所麻酔下で行われますが、小さい子供では全身麻酔が必要になります。

全ての斜視の方に手術をするわけではありません。斜視の種類によってはメガネの装用が治療の基本になりますし、ずれが大きくない場合には後述するプリズムレンズで対応可能な場合もあります。

手術を行うタイミングも、個々の患者さんにより異なります。手術に先立って両眼視のトレーニングや弱視治療が必要な場合もありますし、まず手術が必要になる場合もあります。

<屈折矯正>

強い遠視や乱視は弱視の原因になります。そもそも弱視を防ぐために、矯正して「はっきり見える」状態にしておかないといけないのですが、これは同時に斜視の発生も防ぎます。また、中等度の遠視は調節性内斜視の原因になります。この場合にも遠視を矯正して「過剰なピント合わせ」をしなくても近くが見えるようにすることで、過剰なより目」がなくなります。

<プリズムの装用>

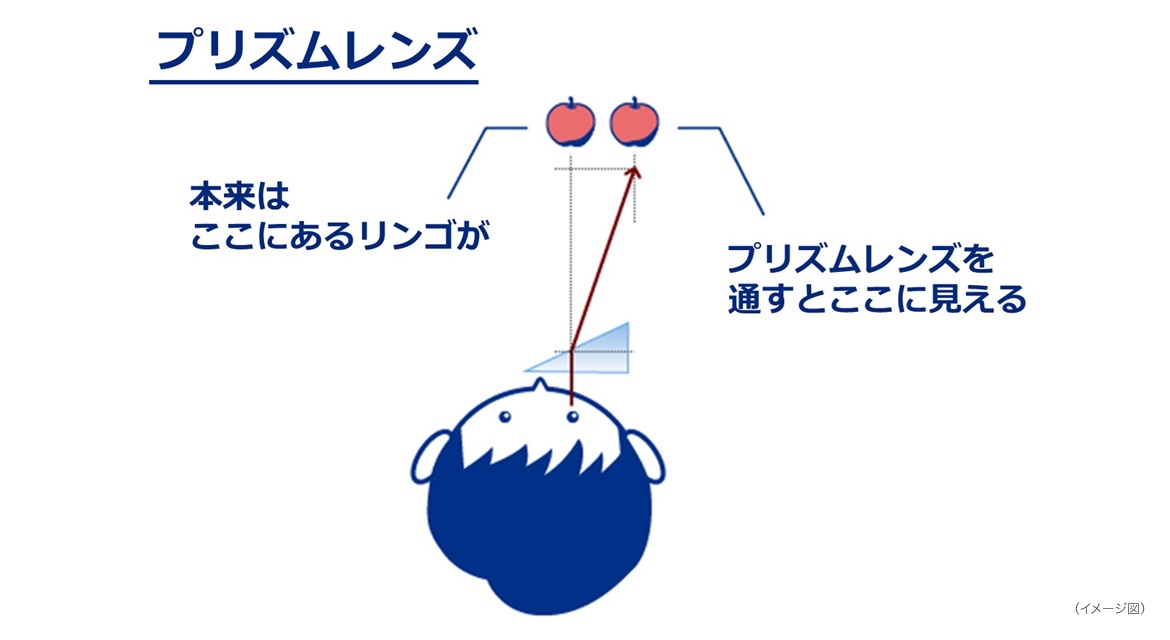

プリズムとは、レンズの厚みのある方向へ光を曲げる作用のあるレンズです。プリズムレンズを通して見ると物の位置が本来ある場所から少しずれて見えるようになります。このプリズムレンズに膜状のものがあり、メガネに取り付けることが可能です。

斜視を治すことはできませんが、視線のずれをプリズムレンズで補完することにより、両目で見る機能を養ったり、複視を防いだりすることができます。間欠性外斜視の方では、プリズムレンズがあることで目の向きがまっすぐになりやすいため、疲れを軽減することもできます。

治療後に再発することはあるの?

手術は、眼球を動かす外眼筋の位置を調節して「ずれを減らす」ことを目的として行うものであるため、斜視を完全に治すものではありません。斜視の種類により異なりますが、術前の両眼視トレーニングや弱視治療が重要な場合もあります。遠視が背景にある斜視で屈折矯正をしている場合は、メガネを外してしまうと斜視が出やすくなります。子供の目は大人になるにつれて遠視が軽くなることが多く、成長にともなって目と目の幅も変わってくるため、メガネの度数やフレームは時々調整が必要になります。

まとめ

斜視になると、立体感覚や奥行き感をとらえる両眼視機能が低下します。とりわけ視覚の発達時期にある子供が斜視になると、この両眼視が十分に発達しなかったり、弱視になったりすることがあります。子供の斜視は、早期発見・早期治療が重要なため、各種健診(乳幼児健診・3歳児健診・就学時健診など)を必ず受けるようにしましょう。

<参考資料>

1) 公益社団法人日本眼科医会HP

2) Lee HS et al. Acute acquired comitant esotropia related to excessive smartphone use. BMC Ophthalmol. 16: 37, 2016.

3) 国立研究開発法人 国立成育医療研究センターHP