VDT症候群とは?症状、原因、予防法を解説

作成日:2023/01/24 更新日:2024/11/13

VDT症候群とは

情報機器作業とは、具体的に、「パソコンやタブレット端末等の情報機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業」のことです2)。

ガイドラインにおけるVDT作業と情報機器作業2),3)

情報機器作業は、従来、VDT作業と呼ばれ、厚生労働省が2002年4月に公表した「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(VDTガイドライン)では、主に「パソコンなどディスプレイ及びキーボードなどにより構成される機器を使う作業」が念頭に置かれていました3)。

しかし、VDTという用語が一般になじみがないことや、近年、タブレットやスマートフォンなど携帯用情報機器を含めた多様な機器が急速に普及し、労働現場で使用されている状況を踏まえ、2019年7月にVDTガイドラインが改正され、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」2)(情報機器ガイドライン)が発出されました。これにより、従来使用されていたVDTガイドラインは廃止され、新たなガイドライン上ではVDT作業という言葉は、情報機器作業に改称されました。ただし、一般的には現在でも、VDT作業、VDT症候群という言葉は使用されています。

VDT症候群の症状 1~8)

なお、2008年に実施された厚生労働省の調査8)によると、VDT作業に対し、労働者の34.6%がストレスを感じ、身体的な疲労や症状を感じている労働者の割合は68.6%にのぼっていました。症状別には、「目の疲れ・痛み」 が90.8%と最も多く、次いで「首、肩のこり・痛み」 74.8%、「腰の疲れ・痛み」 26.9%、「背中の疲れ・痛み」 22.9%の順でした(複数回答)。

症状が長く続き、日常生活にも支障をきたしている場合は、医療機関を受診するとともに、情報機器との付き合い方を考え直すことが必要です。

眼精疲労と疲れ目の違い 5),9)

疲れ目は、目を酷使したせいで、目や目を機能させるための神経や筋肉が疲労している状態です。一時的な目の疲れのため、目の酷使をやめて休息や睡眠をとれば、症状は改善します。体への影響はほとんどありません。

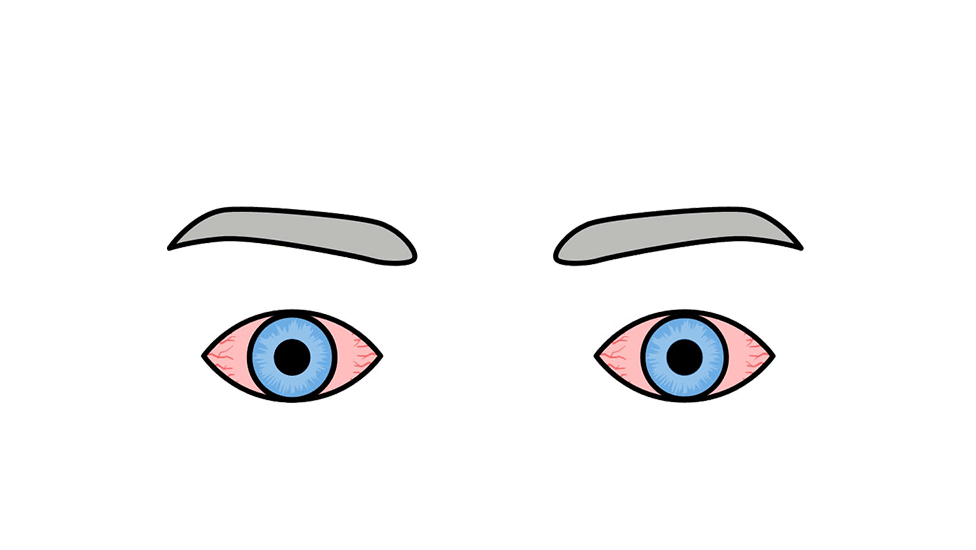

一方、眼精疲労とは、視作業(眼を使う仕事)を続けることにより、眼痛・眼のかすみ・まぶしさ・充血などの目の症状や、頭痛・肩こり・吐き気などの全身症状が出現し、休息や睡眠をとっても十分に回復しえない状態をいいます9)。

つまり、「眼精疲労」と「疲れ目」を見分けるためには、休息によって症状が改善するかどうか、目以外の他の部位にも影響が及ぶかどうかが大きなポイントになります。

VDT症候群の原因 4)~7)

目は、水晶体(目の中でレンズの役割を担う器官)の厚さを調節し、見たいものにピントを合わせる機能をもっています。ところが、目の近くでパソコンやスマートフォンを長時間見続けると、水晶体の厚さ調節を担っている筋肉(毛様体筋)の緊張した状態が続くため、大きな負担になります。また、長時間のVDT作業で画面を凝視していると、まばたきの回数が減り、目が乾燥してしまうため、疲れ目からやがて眼精疲労に至ります。

さらに、角膜(くろ目)の最表面は、外部刺激から目を守るバリア機能とともに、本来、涙を保持する役目も担っているのですが、まばたきが減ると涙を保持するにも限度があるため、目が乾燥してしまいます。そうすると、目の表面の異物が排除されにくくなったり、乾燥で目が傷ついたりすることもあります。

以上のように、長時間にわたるVDT作業の繰り返しは目を酷使し、目の疲れ、目の乾燥などを引き起こし、やがて心身にさまざまな不調をきたします。つまり、VDT症候群が起こる最大の理由は、目の酷使といえるでしょう。

VDT症候群の予防法 2)~7)

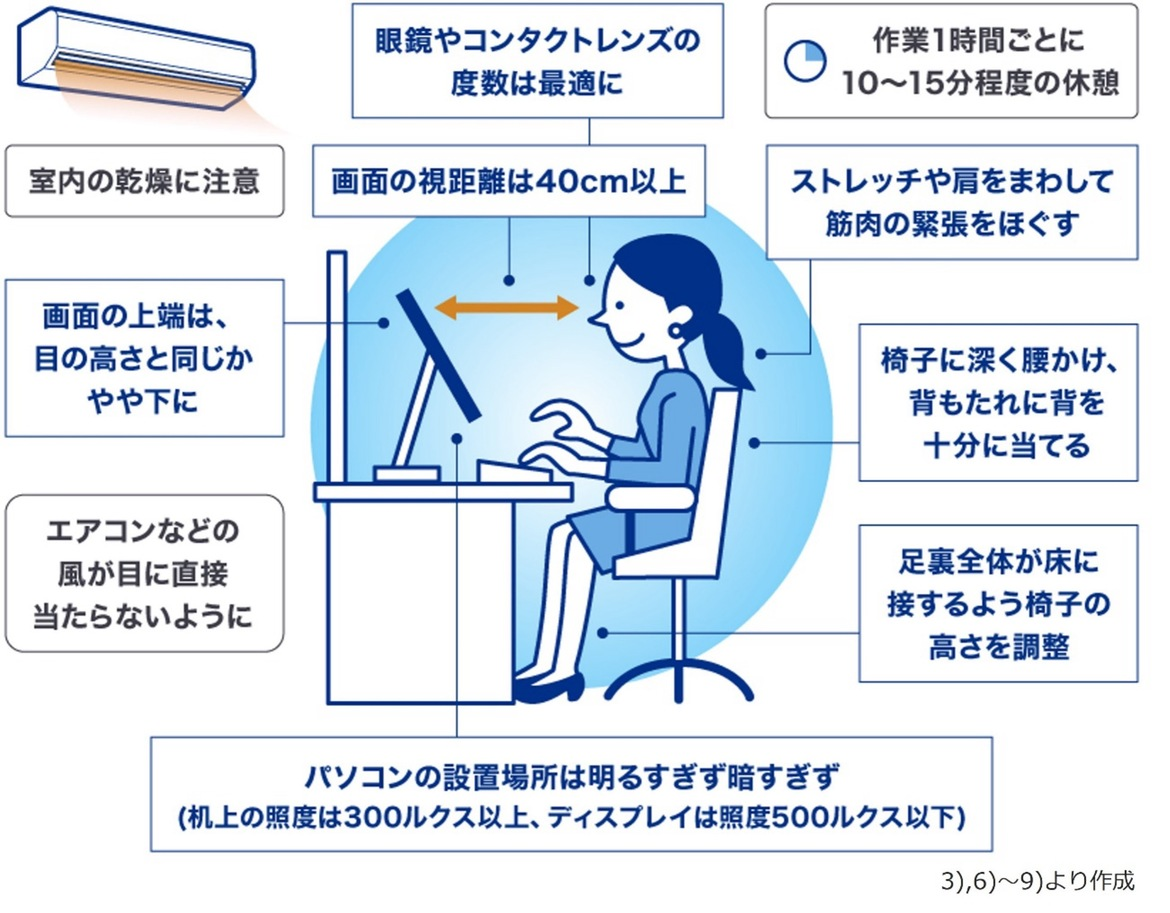

VDT症候群の予防には、適切な作業環境のもと、正しい姿勢で画面に向かい、こまめに休憩を取ることでかなりの効果が期待できます。疲れがひどい、見え方がおかしいなど、何か異常を感じたら、早めに医療機関を受診しましょう。

以下に、情報機器ガイドラインの内容を中心に、VDT症候群予防のための作業環境と対策について簡単な図にまとめます。

まとめ

パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなど携帯用情報機器の普及が進み、仕事だけでなく日常生活においても、これらのIT機器は身近で必須の存在となり、1日中ディスプレイ画面を見続ける人も増加しています。急速なIT化で、生活が非常に便利になった反面、心身にさまざまな不調をきたすVDT症候群が増加しています。

VDT症候群を予防するには、適切な作業環境のもと、連続して長時間作業することなく、こまめに休憩や睡眠を取り、目を酷使しないことが大切です。また、目に何か不調や違和感を覚えたときには、早めに医療機関を受診しましょう。

<参考文献>

1) 日本の人事部 人事労務用語辞典:VDT症候群

https://www.weblio.jp/cat/business/jnjrm

2) 令和3年12月1日 基発1201第7号:「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6314&dataType=1&pageNo=1

3) 公益社団法人 東京都医師会:産業医の手引き 第4章-1 情報機器作業(旧:VDT作業)

https://www.tokyo.med.or.jp/sangyoi/guidance/4s-1

4) 岩崎 明夫:産業保健21 2017.7(89):12-15, 2017

https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/pdf/89_12-15.pdf

5) 公益社団法人 日本眼科医会:目についての健康情報 パソコンと目

https://www.gankaikai.or.jp/health/42/

6) 医療情報科学研究所 編:「病気がみえる vol.12 眼科」 第1版 メディックメディア, 2019

7) 医療情報科学研究所 編:「職場の健康がみえる」 第1版 メディックメディア, 2019

8) 厚生労働省:平成20年 技術革新と労働に関する実態調査

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/48-20.html

9) 公益財団法人 日本眼科学会:目の病気 病名から調べる

https://www.nichigan.or.jp/public/disease/