かすみ目とは?目がかすむ原因を解説

作成日:2023/1/24 更新日:2024/11/13

かすみ目・目がかすむとはどんな症状?

「ものがかすんで見える」とは、いったいどのような症状のことを言うのでしょうか? 一般的には、以下のような症状が見られたときに、「目がかすむ」と表現する人が多いようです。

- 霧がかかったように見える

- 膜が張ったように見える

- 色が薄く見える・色の差が分かりにくい

- 見たいものにピントが合わず、輪郭がぼやけて見える

- ものの輪郭がゆがんで見える

- 見えにくい部分がある・視野が欠けている

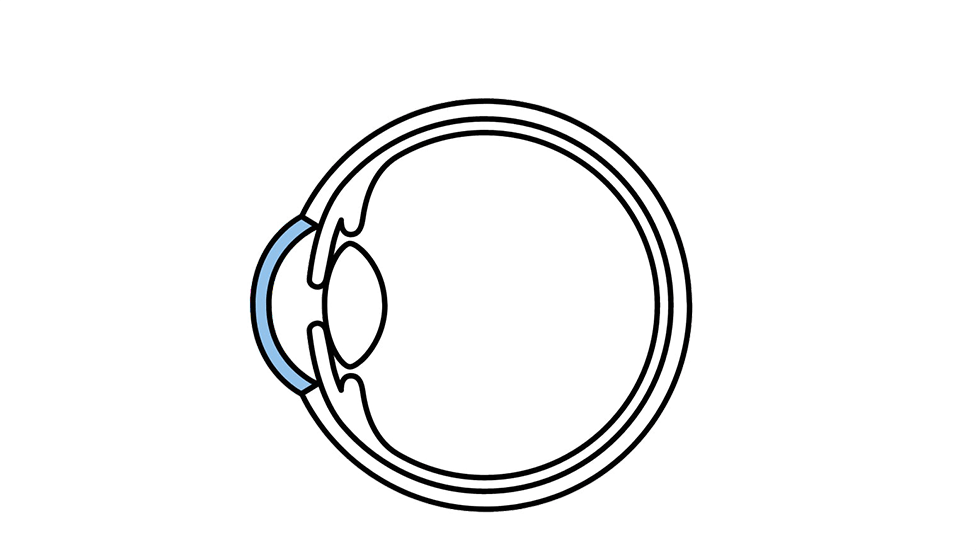

かすみ目の仕組み

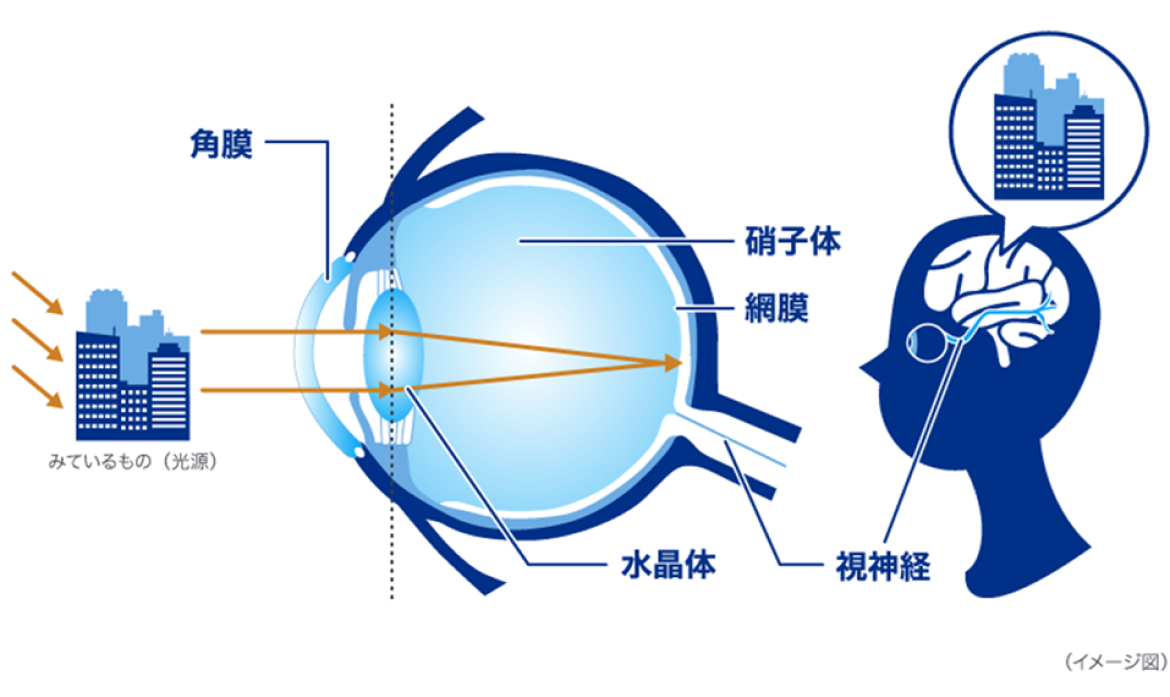

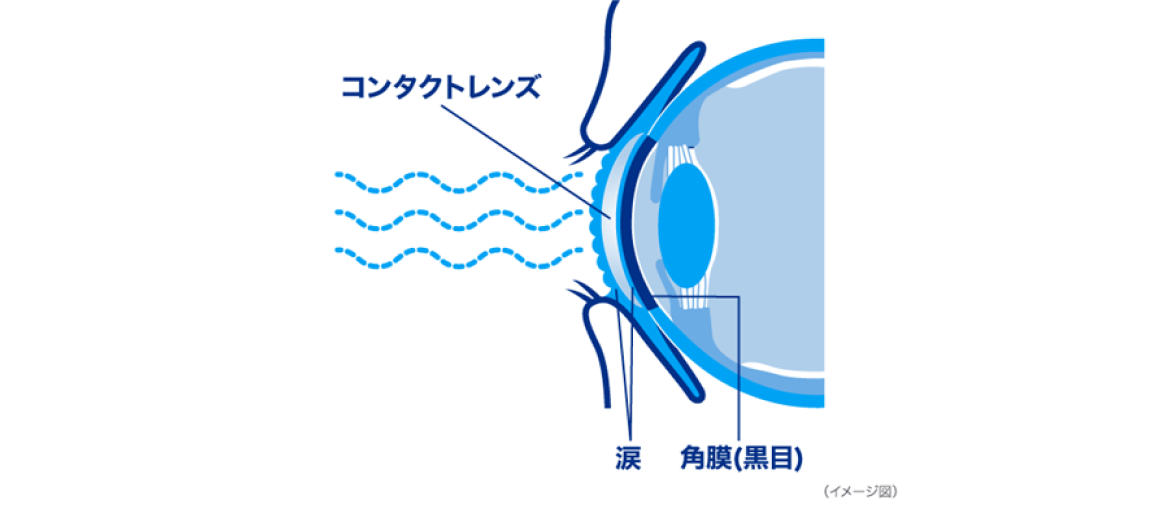

「かすんで見える」という状況は、「ものを見るしくみ」のどこかに何かが起きているときに生じます。「かすんで見える」仕組みを理解するために、まず、「ものを見るしくみ」を理解しましょう。

目は、見ようとしているもの(視標)が放つ光を感知しています。暗い部屋では机や椅子がよく見えませんが、電気をつけると机も椅子もよく見えるようになります。これは、机や椅子が電球から来た光を反射するためです。さて、目から入った光は、視神経(ししんけい)という神経を通って脳に伝えられ、脳で視覚が生まれます。

私たちが「ものがはっきり見える」ためには、外からの光が次のような順序で脳に到達する必要があります。

① 外からの光が涙と角膜を通過、同時に屈折して瞳孔から目の奥に入る。

② 水晶体が光を通過させつつ、さらに屈折させる。

③ 光が硝子体を通過し、網膜に達する。網膜上で焦点を結んでいると、「はっきり見える」状態になる

④ 網膜に届いた光の情報を視神経が脳に伝える。

この過程のどこかに問題が起きると、ものがかすんで見えることがあります。かすみ目が生じ得る状態として、次のようなものが考えられます。

- 涙液の厚みが不均一になる。

- 本来は透明である角膜や水晶体、硝子体が濁り、光が通過しにくくなる。

- 網膜上で焦点を結ばない。

- 網膜・視神経・脳に障害が起こる。

かすみ目の原因1,2)

具体的には、かすみ目には次のような原因が考えられます。

目の乾燥

パソコンやスマートフォンの使用・車両の運転など、集中してものを見ているときは、まばたきの回数が減ります。すると目の表面の涙液の厚みが不均一になったり、部分的に乾燥したりして、かすみ目の症状が現れることがあります。乾燥した環境や、コンタクトレンズの装用なども、この症状を助長することがあります。ソフトコンタクトレンズ装用時には、涙液がレンズの上下で分断されてしまい、レンズ上の涙液が薄くなるため、裸眼時よりも乾燥しやすい状況になっているのです。

ドライアイ

ドライアイとは、涙の量や質の問題で目が乾燥しやすくなる病気です。目が乾燥すると黒目(角膜)や白目(結膜)に傷ができたり、炎症が生じたりします。また、見え方にも影響し、かすみ目を生じる場合があります。

眼精疲労・VDT症候群

眼精疲労とは、目を酷使しすぎた結果、視野がかすむ、目が痛い、まぶしいなどの症状が現れ、休息や睡眠をとってもこれらの症状が十分に回復しなくなった状態のことをいいます。ひどい場合には、頭痛や肩こり、吐き気などの全身症状がみられることもあります。また、デジタル機器のディスプレイ(VDT:ビジュアル・ディスプレイ・ターミナル)の長時間使用に伴うVDT症候群(目や身体や精神の不調)にも注意が必要です。

屈折異常・不適切矯正

近視・遠視・乱視などの屈折異常が未矯正の場合、焦点が網膜上に来ないため、程度によっては全体的に視界がぼやけたり、かすんで見えたりすることがあります。眼鏡やコンタクトレンズの度数が合っていない場合にも、やはり焦点が網膜上に来ないため見えにくく、かすみ目の原因になります。

調節緊張・老視(老眼)

調節とは、水晶体が厚さを変えることで、その屈折力(光を曲げる力)を増減させ、遠くから近くまで、見たいものの距離が変わっても網膜上に焦点が結ばれる(ものがはっきり見える)状況を作る能力のことをいいます。この調節の機能が乱れると、網膜上で焦点が結ばれず、かすんで見えることになります。その例として、調節緊張が挙げられます。長時間近くを見た後で遠くを見たときに、それまで働いていた調節が十分にオフにならず、遠くがかすんで見える状態になることがあります。

一方、老視(老眼)は、加齢に伴って水晶体が硬くなるため厚みが増しにくくなり、それに伴って調節力が低下するものです。遠くが見えるような(矯正)状態のままでは近くが見えにくい、というのが典型的な症状です。老眼鏡を使うと近くにピントが合うようになりますが、老眼鏡をかけたままでは遠くはかすんで見えます。

コンタクトレンズの汚れ

眼鏡レンズが曇ったり汚れたりするとかすんで見えますが、コンタクトレンズも同じです。コンタクトレンズのケアが不適切だったり、結膜炎などの目の病気があったりするとレンズが汚れやすく、かすんで見える原因になります。

白内障

白内障とは、水晶体が白く濁ってしまう病気です。網膜に光が届きにくくなり、目のかすみやまぶしさを感じることがあります。加齢による代謝障害や酸化ストレスが主な原因と考えられており、喫煙や紫外線は危険因子となります。

初期には、“かすみ目かな?”と感じる程度ですが、進行してくると、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで矯正した視力)が落ちてきます。

ぶどう膜炎

ぶどう膜炎とは、網膜の外側にある「脈絡膜(ぶどう膜)」に炎症が生じる病気のことです。大半が原因不明ですが、自己免疫疾患や感染症などによって引き起こされることも多いです。「視野がかすむ」「小さな虫のようなものが飛んで見える(飛蚊症)」といった症状が生じます。これは脈絡膜に炎症があることで硝子体に濁りが生じるためです。また、「目が痛い」、「まぶしく感じる」、といった症状を伴うこともあります。

加齢黄斑変性

加齢黄斑変性とは、加齢により網膜の中心部(黄斑)に障害が生じる病気です。50歳以上で発症することが多いといわれています。視野の中央部がゆがむ・かすむなどの症状から始まり、さらに進行すると、視野の中央部が暗くなったり、全く見えなくなったりします。

糖尿病網膜症

糖尿病網膜症は、糖尿病が原因で引き起こされる合併症の1つで、網膜に出血や浮腫(むくみ)を生じ、最終的に失明に至ることもあります。網膜症を発症していても初期には何の症状もありませんが、進行すると、「ものがかすんで見える」、「小さな虫のようなものが飛んで見える」などの症状が現れるようになります。糖尿病網膜症は何の自覚症状もないままに進行し、ひとたび進行してしまうと元の健康な網膜に戻すことは不可能になる、恐ろしい病気です。糖尿病の患者さんは自覚症状の有無を問わず、定期的に眼科で眼底検査を受けるようにしましょう。

緑内障

緑内障とは、視神経に障害が起こり、視野がだんだん狭くなっていく病気です。視神経は目が受け取った光の情報を脳に伝える働きをしていますので、緑内障になると目からの情報を脳が十分に受け取ることができなくなります。初期には自覚症状はあまりないのですが、進行すると視界の一部がぼやけて、かすんでいると感じるようになります。緑内障は珍しい病気ではなく、日本における失明原因の第1位になっています。緑内障と聞くと、眼圧が高くなるというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、日本では眼圧が高くならないタイプの緑内障が多いのです。障害が起こった視神経は元に戻らないため、緑内障を完治させることはできません。しかし、早期発見をして治療を開始すれば、進行を遅らせることはできます。初期症状がほとんどないことからも、早く見つけて早く治療を開始することが重要となります。特に、健康診断や人間ドッグでの眼底検査で「視神経乳頭陥凹」という指摘を受けた場合には、見え方に異常を感じていなくても、眼圧が正常範囲内であっても、早めに眼科で精密検査を受けるようにしましょう。

早急に眼科を受診すべき症状

目のかすみに加え、ものが二重に見える、目が痛い、激しい頭痛や吐き気、めまいがある場合は、「急性緑内障発作」や「くも膜下出血」といった重大な病気の可能性があります。急性緑内障発作はただちに治療を受けないと失明してしまう場合があります。また、くも膜下出血は命に関わるため、どちらも早期治療が大切です。これらの症状がみられたら、一刻も早く医療機関を受診してください。

このように、代表的なものだけみても多くの原因が考えられますので、目のかすみが気になったら、まずは眼科を受診しましょう。

かすみ目を自宅でケアする方法

かすみ目の原因によっては、自宅でケアすることができます。ただし、治療が必要な病気が隠れている場合もありますので、症状が改善しない場合には眼科を受診してください。

目を休ませる

こまめに休憩を取り、目を休ませましょう。パソコンを使って仕事をするときは、連続して1時間作業したら15分くらいの休憩を取ってください。遠くの景色をぼんやり眺めたりするのもおすすめです3)。

目の周囲を温める

パソコンなどの画面を見ながら行う作業(VDT作業)の後に、ホットアイマスクを10分ほど目の上に乗せると、目のピント合わせ機能が回復することが報告されています4)。夜寝る前に、蒸しタオルや市販のホットアイマスクなどを使って目を温めてみましょう。蒸しタオルは、濡らしたタオルを軽くしぼり、レンジで温めると作ることができます。

目薬をさす

目のピント調節機能を改善させる成分が入った目薬を試してみるのも良いでしょう。ただし、市販の目薬を使用しても症状が改善しない場合には、医療機関を受診しましょう。

十分な睡眠をとる5)

しっかりと睡眠を取って目を休ませましょう。ストレスに強い体を作るためにも睡眠はとても重要です。個人差はありますが、必要な睡眠時間は1日6~8時間程度と言われています。就寝前には、ぬるめのお湯にゆっくりつかるなど、リラックスできる工夫をすると良いでしょう。また、寝る前3~4時間はカフェインの摂取を避けるなどして、睡眠の質を下げないことも大切です。

食事をしっかりととる6)

睡眠だけでなく食事も大切です。バランスの取れた食事を心がけましょう。

<体に良い栄養素>

- ビタミンA:目の粘膜や機能を維持する働きがあり、疲れ目を予防してくれます。ビタミンAは、レバーやうなぎに多く含まれています。

- β-カロテン:体内でビタミンAに変換される栄養素です。にんじんやかぼちゃ、モロヘイヤなどの緑黄色野菜に多く含まれています。

- ビタミンB群:中でもビタミンB1とB12には、神経や細胞を修復し、機能を維持させる作用があります。ビタミンB1は、豚肉や玄米、豆類に、ビタミンB12は、シジミやアサリ、牛レバーなどに多く含まれています。

- ビタミンE:血行を良くする働きがあり、目の疲れを回復させてくれます。かぼちゃ、アーモンドなどに多く含まれています。

- アントシアニン:抗酸化作用があり、網膜の血管や細胞を保護してくれます。ブルーベリー、紫芋、ナスなどに多く含まれています。

- タウリン:目の栄養成分であり、目の疲れの回復に役立ちます。イカ、タコ、貝類などに含まれています。

かすみ目の予防方法

かすみ目の原因により予防法も異なりますが、ここではご自身で対策のしやすい、目が乾きやすくなる作業における注意点を中心にご紹介します。

ドライアイがある場合には、まずは治療が必要になりますが、作業や環境に伴う目の乾燥についてはご自身である程度対策をすることができます。パソコンやスマートフォンでの作業中・車両の運転中は、まばたきの回数が減りがちです。意識的にまばたきをするようにしましょう。さらに、こういった作業では、上のまぶたが下のまぶたにつかない、「不完全な」まばたきになりがちです。時々、「パッチン」と音がするようなしっかりとしたまばたきをするようにしましょう。

また、パソコンを長時間使う方は、目の疲れからくるかすみ目を予防するために、以下の点に気をつけてみてください7),8)。

- 画面に光が映り込まないように、ブラインドやカーテンをかける。

- 机上の明るさが300ルクス以上になるようにする。

- 無理のない姿勢で作業を行えるよう、机、椅子、ディスプレイ、キーボード、マウス等を適切に配置する。

- 作業に適した温度、湿度となるように調整する。

紫外線による目へのダメージがかすみ目の原因となる場合もあります。日差しの強い日は、UVカット機能のあるサングラスや日傘、つばの広い帽子などを使用し、目を紫外線から守りましょう。紫外線量が多くなる4月から9月だけでなく、冬でも雪の照り返しが強いスキー場などでは、目が紫外線によって大きなダメージを受けるので注意が必要です。

まとめ

疲れなどによる一時的なかすみ目は、休息をとれば回復するといわれていますが、中には重大な病気が潜んでいることがあります。単なるかすみ目だろうと思って放置せず、早めに眼科医に相談するようにしましょう。

<参考資料>

1) 中澤 満 他:「標準眼科学」第14版 医学書院, 2018

2) 医療情報科学研究所 編:「病気がみえる vol.12 眼科」 第1版 メディックメディア, 2019

3) 厚生労働省:令和 3年12月12月1日付 薬発1201第7号 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000539604.pdf

4) Takahashi Y, et al.:Ophthalmology 112(6):1113-1118, 2005

5) 厚生労働省:健康づくりのための睡眠指針2014

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042749.html

6) 足立 香代子 監:「決定版 栄養学の基本がまるごとわかる事典」 第1版 西東社、2015年

7) 厚生労働省:自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01603.html

8) 公益社団法人 日本眼科医会:パソコンと目

https://www.gankaikai.or.jp/health/42/

・厚生労働省:e-ヘルスネット[情報提供] 栄養・食生活

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionaries/food

・MSDマニュアルプロフェッショナル版