遠近両用コンタクトレンズとは?レンズの構造や見える仕組みを解説

作成日:2024/11/13 更新日:2024/11/13

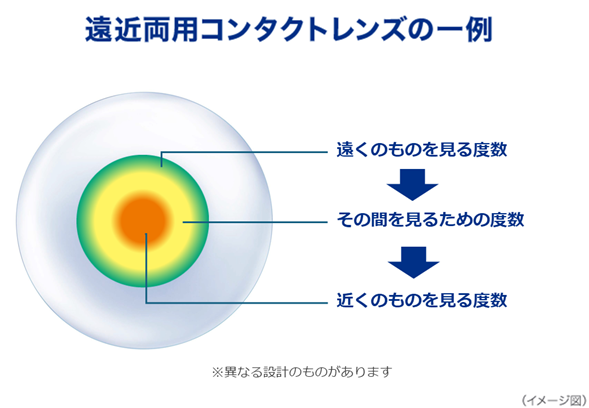

遠近両用コンタクトレンズの構造

近視や遠視を矯正するコンタクトレンズは、レンズの中に1つしか度数がありません。しかし、遠近両用コンタクトレンズは、レンズの中に多くの度数があります。遠くを見るための度数(遠用度数)・近くを見るための度数(近用度数)があり、その2つの度数を段階的につなぐ形でさらに多くの度数が入っているもの(累進屈折型)もあれば、その2つの度数の間の度数が1つ入っているもの(3重焦点型)もあります。現在、さまざまなデザインの製品がありますが、遠近両用ソフトコンタクトレンズの場合は、レンズの中央に近用度数があるもの(中心近用デザイン)が多いです。

この遠用度数と近用度数の差を加入度数といいます。加入度数が高いほど、手元を見る時のサポートが強いということを意味しています。製品によりますが、加入度数は製品により1種類しかないものから4種類(4段階)あるものまで、こちらもさまざまです。

遠近両用コンタクトレンズの見える仕組み

~遠近両用眼鏡とは違うの?~

非常に小さなレンズなのに1枚の中にたくさんの度数があり、遠くから近くまで見えるようになるのは不思議だと思う方もいらっしゃるでしょう。遠近両用眼鏡だとレンズがフレームに固定されていて動かないので、視線を移動させてレンズの中にある度数を使い分けるというのはイメージしやすいと思います。このような見え方を「交代視(こうたいし)」といい、遠近両用ハードコンタクトレンズの中には、交代視で見るデザインのものがあります。しかし、遠近両用ソフトコンタクトレンズでは視線を動かしてもレンズが目と一緒に動いてしまい、目とレンズの位置関係が変わらないので、レンズの中の度数を使い分けること(交代視)はできません。

つまり、遠近両用眼鏡と遠近両用ソフトコンタクトレンズでは、見える仕組みが全く異なるということです。

遠近両用ソフトコンタクトレンズの見える仕組み

遠近両用眼鏡や一部の遠近両用ハードコンタクトレンズのような交代視ができない遠近両用ソフトコンタクトレンズでは、「同時視(どうじし)」と呼ばれる見え方をしています。これは度数を使い分けるのではなく、常に全ての度数を使いながら、脳が最もピントが合っている見え方だけを認識してくれる、という見え方です。

しかし、これだけでは理解が難しいと思いますので、遠近両用ソフトコンタクトレンズを装用した際の見え方のイメージ図で、遠くの景色、特に塔に注目して見てみましょう。

遠用度数を通してみた塔はピントが合っています。しかし同時視なので、遠くを見ているときも、近用度数やその間を見るための度数も全てを通して見ることになります。これらのものは度数が合っていませんのでピンボケの塔になります。つまり、先ほどのくっきりした塔にピンボケの塔が重なってしまうのです。これで見えるのでしょうか?

ここで活躍するのが脳です。この、ピンボケの塔の中にくっきりした塔があるという情報を受け取った脳が、ピンボケの塔は採用せず、くっきりした塔だけを「視覚」として認識してくれるのです。人間の脳はすごいですね。脳が行うこの処理のおかげで同時視が可能になり、多くの遠近両用ソフトコンタクトレンズが流通しているのです。視線移動が必要なく、広い自然な視界が得られるのが長所ですが、近用度数が強くなるにつれてくっきりした塔に乗るピンボケの程度が強くなるのが同時視の短所です。

ちなみに、白内障手術で用いられる多焦点眼内レンズも、この「同時視」で見ています。

遠近両用コンタクトレンズの使用における注意点

注意点①:人により遠近両用コンタクトレンズとの相性がある

遠近両用コンタクトレンズは1枚のレンズに多くの度数が入っていますが、中心に近くを見る度数があるもの、遠くを見る度数があるもの、累進屈折型のもの、3重焦点のもの、など、度数の配置の仕方がメーカーによって異なるため、装用したときの見え方にもメーカー間で差があります。そのため、はじめに試したメーカーのコンタクトレンズが合わなかった場合でも、他のメーカーの製品を試してみる価値は十分にあります。

注意点②:コンタクトレンズが馴染むのに少し時間がかかる

遠近両用コンタクトレンズには、多くの度数が入っており、交代視にしても同時視にしても、それまでのレンズとは見え方が違うと感じることもあります。そのようなときには、車両の運転などは見え方に慣れてからにしたほうが安心でしょう。

注意点③:日常生活での見え方を確認しよう

日常生活では眼科の検査室と違い、さまざまな明るさの中で、いろいろな大きさや色のものを見ることになります。また、検査のときのように動かないものを見るのではなく、見たいものが動いている場合もあります。検査室での見え方だけではなく、日常生活での見え方も確認し、不便があれば眼科で相談するようにしましょう。

注意点④:折々、度数調整が必要です

若い方でも時間の経過とともに目の度数が変わることがありますが、遠近両用コンタクトレンズが必要な世代でもそれは同じです。加えて、近くの見え方はだんだん変わっていくものですので、「眼科で検査した後は、ずっと近くも見えていたのに最近見えにくくなったな」ということが、どうしても起こります。度数の問題ではなく目の病気が起きている可能性も否定できませんので、そのような場合も眼科で相談するようにしましょう。

まとめ

遠近両用コンタクトレンズは、1枚のレンズの中にたくさんの度数が入っている、大変複雑なつくりになっています。遠くから近くまで見えるためには遠くを見るための度数だけが合っていても、近くが見えないということが起こり得ます。「遠くが見えるように矯正すると近くが見えにくいな」という方は、まずは眼科で検査を受けてみてください。既に遠近両用コンタクトレンズを使用している方も、見え方は少しずつ変わっていくため、定期検査を受けるようにしましょう。